Wie gehen wir mit Künstlerinnen und Künstlern um, die moralische Grenzen überschritten haben? Vollkommene Transparenz scheint sowohl für die Opfer als auch für die Rehabilitation der Täter wichtig zu sein. Aber können unsere Kulturinstitutionen das überhaupt leisten?

Wie geht die »moralische Anstalt« Kultur mit dem amoralischen Verhalten seiner Protagonisten um? Ganz einfach, könnte man meinen: Es gibt schließlich Gesetze – und die regeln das.

Zum Teil stimmt das. Nachdem der Choreograph Marco Goecke eine Journalistin im Theaterfoyer mit Hundekot beschmiert hatte, wurde er angezeigt. Goecke hatte sich mehr oder weniger glaubhaft entschuldigt. Das Verfahren gegen ihn wurde gegen eine vierstellige Geldauflage eingestellt. Goecke musste an einen gemeinnützigen Verein zahlen, der sich mit Konfliktschlichtung beschäftigt.

Aber das war in diesem Fall nicht alles. Der Kulturbetrieb zog ebenfalls Konsequenzen und richtete nach eigenem Ermessen. Das Theater in Hannover trennte sich von seinem Ballettchef, Mannheim stoppte eine seiner Choreographien, Jena machte ein Theaterstück aus dem Vorfall. Goecke wurde fortan von einem Teil des Kulturbetriebes gemieden. Jetzt wurde bekannt, dass er im Sommer 2025 wieder Balletchef wird – dieses Mal in Basel. »Er hat eine zweite Chance verdient«, sagte der Intendant des Theaters, Benedikt von Peter. Und Goecke selber sagt in der Zeit: »Ich hätte nach einem solchen Vorfall auch für immer verschwinden können.«

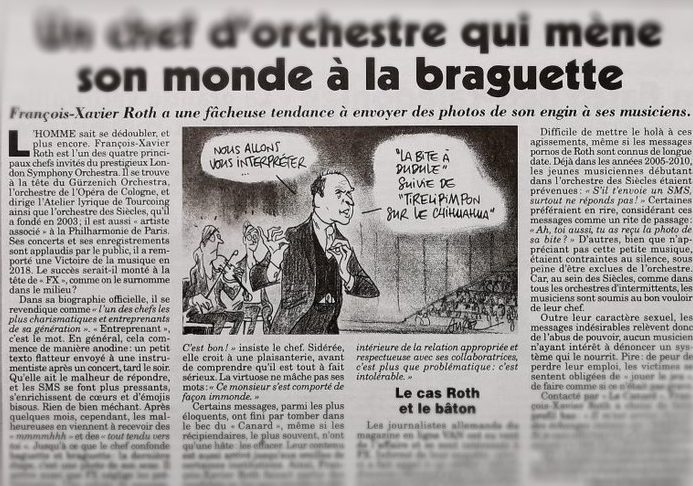

Ebenfalls diese Woche hat die französische Zeitung Le Canard enchainé Berichte veröffentlicht, nach denen der Dirigent François-Xavier Roth in Textnachrichten an Künstlerinnen und Künstler schnell Kuss- und Herz-Emojis versendete, einer Musikerin eine »virtuelle Dusche« anbot – und auch von »Dickpics« ist die Rede. Die Betroffenen fühlten sich belästigt, Roth erklärte gegenüber der Zeitung: »Wenn ich zu weit gegangen bin, möchte ich mich bei denjenigen entschuldigen, die ich verletzt haben könnte«. Nun legte er die Dirigate bei Orchestern nieder, die er leitet. Er will die Vorwürfe gemeinsam mit den Orchestern in Ruhe und »umfassend untersuchen«. Wie diese Geschichte endet, ist offen.

Auf den ersten Blick erinnert Roths Reaktion ein wenig an den britischen Dirigenten John Eliot Gardiner, nachdem er einen jungen Sänger hinter der Bühne geschlagen hatte. Nach öffentlicher Kritik kündigte Gardiner seinen temporären Rückzug aus dem Musikgeschäft an. Nach Rücksprache mit seinem Arzt hatte der damals 80jährige Dirigent alle weiteren Auftritte abgesagt und den Vorfall als etwas bezeichnet, »für das ich die volle Verantwortung übernommen habe und zutiefst bedauere«.

Es gibt viele Fälle von Grenzüberschreitungen im Klassik-Betrieb: Der Dirigent Daniele Gatti reagierte auf Vorwürfe sexueller Übergriffe von Künstlerinnen in der Washington Post, indem er sich für sein »mögliches Fehlverhalten« entschuldigte. Andere Vorwürfe aus dem Concertgebouworkest in Amsterdam wies er dagegen entschieden zurück. Dennoch trennte sich das Orchester von seinem Chef. Erst in anschließenden Schlichtungs-Gesprächen gelangte man zu einer Einigung und verfasste eine Pressemeldung, in der das Concertgebouworkest bekannt gab, dass man sich »einvernehmlich« und nach »konstruktiver Diskussion« trenne. Den Vorwürfen wurde danach nicht weiter nachgegangen. Inzwischen ist Daniele Gatti Chefdirigent bei der Staatskapelle in Dresden.

Wie sollen Kulturinstitutionen mit Menschen umgehen, die sich nach gängigen Regeln nicht korrekt verhalten haben? Wie mit ihren Opfern? Dafür gibt es keine gültigen Regeln. Und die juristische Dimension alleine scheint oft nicht zu genügen. Denn am Ende geht es auch um die Glaubwürdigkeit des safe-space Kultur, um die Integrität der Institution. Und um die Frage, wie sie ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Machtmissbrauch und Übergriffen schützen. Es bedarf einer Erklärung, wenn Basels Intendant Marco Goecke nun wieder in einer leitenden Position mit Personalverantwortung beschäftigt. Benedikt von Peter hat eine Antwort gegeben. Andere Häuser reagieren anders.

Die Ausladung von Menschen, die moralische Grenzen einmal überschritten haben, scheint für einige Institution ein bewusstes Zeichen im Kampf gegen erneuten Machtmissbrauch zu sein.

Tatsächlich gibt es keine festen Regeln im Umgang mit Menschen, die zwar moralische Vorgaben des Hauses, aber keine juristischen Grenzen überschritten haben (oder die juristischen Konsequenzen bereits getragen haben). Und so entsteht ein individueller Graubereich, mit dem sich gerade der Kultursektor schwer tut. Ausgerechnet jener Ort also, dessen Kernkompetenz die Verhandlung moralischer Werte sein sollte. Und vielleicht gehört es auch dazu, dass es keinen Konsens über den langfristigen Umgang mit Übergriffen und ihren Tätern gibt. Dass jeder einzelne Fall wieder neu ausgehandelt werden muss. Meist mit unsicherem Ausgang.

Viele Kulturinstitutionen scheinen mit ihrer Rolle in dieser Situation überfordert. Zwar wurden an vielen Häusern inzwischen Leitplanken eingezogen, um akute Machtverstöße zu vermeiden oder sie überhaupt zu registrieren: Es gilt das Vier-Augen-Prinzip, codes of conduct wurden entwickelt, anonyme Beschwerdestellen eingerichtet, barrierefreie Angebote für Opfer geschaffen – und externe Abläufe für den Fall von Beschwerden festgelegt. Was aber meistens offen bleibt ist, wie man mit Tätern und Opfern nach einem Übergriff umgeht. Sollen Kulturinstitutionen selber Gericht halten? Welche Straf-Werkzeuge stehen ihnen zur Verfügung? Gibt es eine Möglichkeit der Rehabilitation? Und wenn ja: wann? Und unter welchen Umständen ist eine Entschuldigung glaubhaft – und wer entscheidet das?

Jeder einzelne Fall ist anders, und offensichtlich spielt in der Bewertung von Übergriffen vieles eine Rolle. In erster Linie natürlich die Art der Übergriffe: das Beschmieren eines Menschen mit Hundekot, die anzügliche Textnachricht, das ungewünscht versendete Foto eines Geschlechtsteils, die verbale Demütigung des Gegenübers, der physische Übergriff? Alle Verstöße haben unterschiedliche Schweregrade.

Und wie geht man nach einer Tat damit um, wenn ein Täter bei ersten Recherchen Rechtsanwälte losschickt, um jede Berichterstattung unter Androhung juristischer Konsequenzen den Garaus zu machen? Wie glaubhaft ist dann am Ende eine Entschuldigung? Und vor allen Dingen: Wer entscheidet darüber?

Le Canard enchainé beschreibt in seinem Artikel, dass François-Xavier Roth ebenfalls eine Anwaltskanzlei bemüht haben soll, nachdem er mitbekommen hatte, dass das VAN Magazin über eventuelle Übergriffe recherchierte. Nach der Veröffentlichung hat er sich für eventuelle Verletzungen bei seinen Opfern entschuldigt. Außerdem kündigte der Dirigent an, die Dirigate bei seinen Orchestern ruhen zu lassen, bis den Vorwürfen nachgegangen wurde. Roth will die Anschuldigungen gemeinsam mit den Orchestern und ihren Leitungen untersuchen.

Damit liegt ein Großteil der Verantwortung bei den Orchestern selbst. Doch hier scheint es noch große Defizite im Umgang mit derartigen Situationen zu geben. Auch, weil zu viele Fragen aus den Institutionen selber offen bleiben. So zitiert Le Canard enchainé den Brief eines Mitglieds des Gürzenich-Orchesters an den Geschäftsführenden Direktor Stefan Englert, in dem Roth sexuell übergriffiges Verhalten gegenüber Orchestermusikerinnen vorgeworfen wurde. Laut VAN Magazin erklärte Englert dem Blatt noch am 8. Mai, dass in seiner Amtszeit keine AGG-Beschwerde über Diskriminierung (die sexuelle Belästigung einschließt) durch François-Xavier Roth eingereicht worden sei.

Wenn man sich in diesen Tagen mit Fragen an den SWR wendet, bei dem François-Xavier Roth designierter Chefdirigent ist, bekommt man ebenfalls nicht den Eindruck, dass hier ein Gefühl für die nötige Transparenz vorhanden ist. Anfragen von BackstageClassical an den Pressesprecher des Orchesters werden zwar umgehend von der stellvertretenden Unternehmenssprecherin beantwortet, aber sie bleibt relativ vage.

Unterstützen Sie Artikel wie diesen mit Ihrer Spende

Man sei mit Roth im Gespräch heißt es, außerdem gäbe es beim SWR einen Verhaltenskodex, der den Umgang der Mitarbeitenden untereinander regelt. Zudem gäbe es beim SWR eine AGG-Beschwerdestelle, an die sich Mitarbeitende jederzeit vertrauensvoll wenden können. Zu möglichen Änderungen von Arbeitsstrukturen nach Bekanntwerden der Vorwürfe könne der SWR »zum jetzigen Zeitpunkt nichts sagen«.

Des Weiteren heißt es vom Sender: »Der SWR prüft diese Hinweise und nimmt sie sehr ernst. Bislang lagen und liegen dem SWR keine ähnlich gelagerten Vorwürfe aus dem SWR Symphonieorchester vor.«

Was fehlt: Ein öffentliches Statement der Orchester-Gesamtleiterin Sabrina Haane, das gerade in dieser Situation so wichtig wäre. Und auch in den Redaktionen des SWR bleibt es still. Die Pressestelle erklärt auf Anfrage zwar, man habe redaktionell über die Vorwürfe gegen Roth berichtet, aber in der Online-Suche des Senders stammt der letzte Bericht über François-Xavier Roth vom 10. Mai 2024 – darin wird ein gemeinsames Konzert mit Renaud Capuçon angekündigt (stand 23. Mai 20:00 Uhr).

Dabei ist Transparenz in Kulturinstitutionen Grundlage ihrer Glaubwürdigkeit, gerade in Krisenzeiten. Ebenso wie die Entscheidungen eine Künstlerin oder einen Künstler vorerst nicht mehr einzuladen, muss es möglich sein, den Betroffenen nach einem moralischen Übergriff die Rückkehr zu ermöglichen. Schließlich kann eine Textnachricht oder ein »Dickpic« nicht Grund für ein ewiges Berufsverbot sein. So oder so müssen die Leiterinnen und Leiter von Kulturinstitutionen ihre Entscheidung ausführlich begründen und damit öffentlich werden.

Doch gerade Kulturinstitutionen scheinen nur wenig Erfahrung damit zu haben, moralische Werte auch in der Firmenkultur öffentlich zu moderieren. Der SWR hat in den letzten Jahren mit seiner Öffentlichkeitsarbeit, was den derzeitigen Chefdirigenten und dessen Russland-Verstrickungen betrifft, ein eher intransparentes Bild abgegeben und damit vor allen Dingen der Glaubwürdigkeit des Senders geschadet. Die Causa François-Xavier Roth wäre eine gute Möglichkeit, es dieses Mal besser zu machen. Nur durch Transparenz und Dialog wird dem Orchester, dem Publikum und dem designierten Chefdirigenten eine wirkliche Chance für die Zukunft gegeben.