»Kultur für alle, von allen und mit allen« heißt das Symposium über feministische Musikpolitik, das das DSO am 2. Juni abhält. BackstageClassical bringt einen Vorabdruck über »Musikgeschichte als fortschreitende Patriarchalisierung« von Thomas Schmidt-Ott.

Auf der Suche nach den Gründen für die heutige Unterrepräsentanz von Frauen in der Musik lohnt ein Blick zurück in die Anfänge der Musik und ihre Entwicklung über ca. drei Jahrtausende bis heute. Der Beginn dieses Entwicklungsprozesses wird durch den Gesang markiert, der höchstwahrscheinlich die erste Form musikalischer Ausdrucksweisen darstellte. Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass erst der »moderne Mensch« vor etwa 150.000 Jahren die Fähigkeit zur »richtigen« Sprache entwickelte und somit auch in der Lage war, zu singen.

Die ältesten bekannten Musikinstrumente dürften etwa 40.000 Jahre alt sein: Knochenflöten aus der Zeit des Jungpaläolithikums sind die frühesten Nachweise. In der musikalischen Praxis der »Naturvölker« des 3. und 2. Jahrtausends vor Christus wird angenommen – obgleich die Quellenlage zu dünn ist, um definitive Aussagen zu treffen –, dass zu dieser Zeit mutmaßlich alle Stammesmitglieder unabhängig von ihrem Geschlecht gleichwertig nebeneinander oder gemeinsam musizierten. Die musikalische Betätigung diente primär kultischen Zwecken.

Um das Jahr 2.300 v. Chr. nahm Enheduanna eine herausragende Rolle als astronomische Priesterin im mesopotamischen Raum ein. Als Tochter des Königs Sargon leitete sie den Tempel des Mondgottes Nanna in der Stadt Ur. Viele ihrer Gedichte und Tempelhymnen sind auf Keilschrifttafeln überliefert und gelten als früheste Belege für musikalische Äußerungen. Terrakotta-Reliefs aus der altbabylonischen Zeit, die bis heute erhalten geblieben sind, zeigen musizierende und tanzende Frauen.

Eva Weissweiler präsentiert in ihren Forschungen zu ›Komponistinnen vom Mittelalter bis zur Gegenwart‹ einen kulturgeschichtlichen Überblick über musikalisch schöpferische Frauen von der Antike (800 v. Chr.) bis zum 15. Jahrhundert. Sie stellt fest, dass Darstellungen von Flötenspielerinnen, Harfenistinnen, Trommlerinnen und Schalmeienbläserinnen auf antiken Amphoren und Sarkophagen darauf hinweisen, dass Frauen in der griechischen und römischen Kultur (zumindest zu bestimmten Zeiten) eine bedeutende Rolle in der Musik spielten.

Jedoch setzte im Verlauf der Geschichte eine mehr als 2.500 Jahre währende Unterdrückung der weiblichen Musikalität und Kreativität ein.

In der – patriarchalisch strukturierten griechischen Antike war die »normale« Frau gesellschaftlich untergeordnet. Musik wurde hauptsächlich von sogenannten Hetären ausgeübt. Es war für Männer nicht verpönt, den Umgang mit diesen zu pflegen, die – das gehörte zum beruflichen Profil dieser sogenannten »ἑταῖραι« »Gefährtinnen« (Prostituierten) – in Musik, Kunst, Literatur und Philosophie ausgebildet und entsprechend bewandert waren. Hetären waren – anders als »Huren« (»πόρναι«) – sozial anerkannt. Sie waren gebildet und betrieben ihre Musik als Gewerbe, künstlerisch und finanziell oft erfolgreich. Sie tanzten, komponierten, improvisierten, sangen, spielten Aulos und Kithara, und sie begeisterten und verführten in aufreizenden Kostümen ihre (männlichen) Publika.

»Gerade in der frühen griechischen Tonkunst muss dem weiblichen Geschlecht eine große schöpferische Kraft zugemessen worden sein.« Jedoch: Die teils orgiastische und matriarchalische, Muttergottheiten verehrende Musik wurde von ihrem patriarchalischen Umfeld nicht lange geduldet.

Wann und wo Frauenfeindlichkeit in der Musik entstand, und ab wann explizit Frauen ausgeschlossen wurden, kann nicht genau datiert werden. Spätestens mit dem erstarkenden Christentum, das aus dem Judentum hervorging und sich ab etwa 60 n. Chr. über Palästina hinaus weltweit ausbreitete, wurden Muttergottheiten als Feindbilder identifiziert – und eliminiert. Den noch jungen Christen waren sie und die ἑταῖραι ein Graus.

Die Musik, die ihnen huldigte, und damit die Musik der Frauen, verstummte. Was folgte, war ein Umschwung zum radikalen Antifeminismus in der kultischen/religiösen und weltlichen Musikausübung. Musik wurde als »Ausdruck einer unnatürlichen Vorherrschaft der Frau über den Mann gesehen, die mit den Prinzipien des Christentums auf keinen Fall zu vereinen war«, – und daher systematisch unterdrückt wurde.

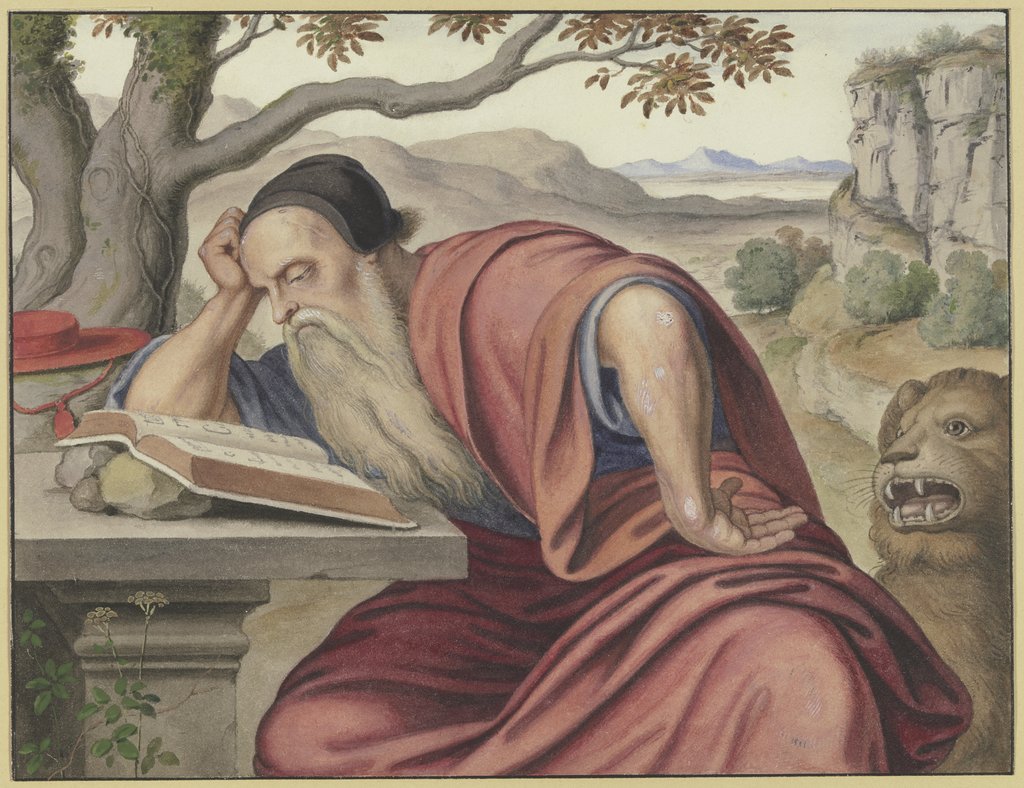

»Mulier taceat in ecclesia« – das paulinische Schweigegebot (1. Kor. 1,34) bedeutet übersetzt: Die Frau schweige in der Gemeinde. In kirchlichen und auch öffentlichen Dingen habe sie kein Mitspracherecht. Auf dieser Grundlage wurde auch das Singen und Musizieren von Frauen im christlichen Gottesdienst mit nur wenigen Ausnahmen verboten. Einer der wichtigsten lateinischen Kirchenväter, Sophronius Eusebius Hieronymus (349–420), empfahl, den Musikunterricht aus der weiblichen Erziehung auszuklammern.

Christliche Mädchen sollten nicht lernen und nicht wissen, zu welchem Zweck Instrumente wie Orgel, Tibia, Lyra, Kithara etc. gebaut würden, denn der Umgang mit ihnen sei »sündhaft« und »gefährlich«. Besonders in katholisch geprägten Gesellschaften verschwand »Frauenmusik« aufgrund solcher Positionen bis in die Neuzeit fast gänzlich aus kirchlichen und gesellschaftlichen Kontexten. Eine ernst zu nehmende Ausbildung wurde Mädchen und jungen Frauen verwehrt. Ihr Besuch der Lateinschulen war verboten. Musik wie auch Malerei oder Literatur wurden für Jahrhunderte überwiegend Männersache – ungeachtet herausragender Errungenschaften wie die der wohl vielseitigsten aller christlichen Nonnen des Abendlandes, Hildegard von Bingen, oder der Aktivitäten norditalienischer Frauenklöster des 16. Jahrhunderts.

Die »Aufklärung« ab Mitte des 18. Jahrhunderts verschärfte diese Diskriminierung. Die wird »jetzt erst richtig« festgeschrieben: »Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune«, heißt es in der Erklärung der Men schen- und Bürgerrechte von 1789.21 Das französische »hommes« könnte mit »Menschen« übersetzt werden. Gemeint aber waren ausschließlich »Männer«.

»Die Frau [ist] eigens dazu geschaffen, dem Mann zu gefallen«, schreibt Jean-Jacques Rousseau 1762 in seinem Bildungsroman ›Émile oder Über die Erziehung‹. Demnach solle sie nur so viel lernen, wie ihrer Bestimmung »gemäß« sei, denn »was die Werke des Geistes anbetrifft, übersteigen sie ihr Fassungsvermögen«.

Mädchen solle man auch schon frühzeitig an den »Zwang« gewöhnen, ihre eigenen Wünsche zu unterdrücken, damit sie sich später als Ehefrauen ihrem Mann leichter unterordnen könnten. Sanftmut, Bescheidenheit, Freundlichkeit, Pflichtbewusstsein, Demut und Keuschheit: Das waren die Pfeiler für ein tugendhaftes Leben, wie es »die Frau« im 18. Jahrhundert zu führen habe. Frauen galten, festgelegt durch die »Aufklärung«, als nicht gleichwertige Menschen. Die Enzyklopädisten befreiten sie nicht aus Rollenzwängen und »selbstverschuldeter Unmündigkeit« (Kant), sondern im Gegenteil, sie definierten ihre Rolle nun als naturgegeben: »Kinder, Küche, Kirche«, eine stehende Redewendung im deutschen Sprachraum aus den 1970er-Jahren. Frauen im 18. Jahrhundert waren damit politisch, sozial und rechtlich den Männern untergeordnet, durften nicht wählen, keine öffentlichen Ämter bekleiden, hatten keine Berufsfreiheit und keine Eigentumsrechte.

Sich als Komponistin der Zeit Bachs, Haydns, Mozarts etc. in einem solchen geistigen Umfeld durchzusetzen, war eine nahezu unmögliche Aufgabe: »Wozu sollen dem Weibe überhaupt gelehrte Kenntnisse nützen«, so Joachim Heinrich Campe 1789 in seinem väterlichen »Rath für meine Tochter«, »die sie, wenn sie nicht […] aus dem von Gott und der menschlichen Gesellschaft ihr angewiesenen Beruf herausgehen will, weder in der Küche und in der Vorrathskammer, noch im Cirkel ihrer Freundinnen, noch endlich auf irgendeinem Standorte der politischen und gelehrten Welt anwenden, ja nicht einmal, ohne sich in einem gewissen Grade lächerlich zu machen, zeigen darf?«

Bis weit ins 20. Jahrhundert setzte sich diese Form der Diskriminierung in immer neuen Ausprägungen fort. Frauen wurde bis in die 1950er-Jahre eine professionelle (Musikaus-)Bildung verwehrt. In Konservatorien und Hochschulen aufgenommen zu werden, wurde ihnen privat, gesellschaftlich und institutionell schwer bis unmöglich gemacht. »Schafften« sie trotz aller Widerstände dennoch ein Studium, dann folgten spätestens in der Berufsausübung Behinderungen durch Veranstalter, Verlage, Institutionen. Komponistinnen, die sich nicht nur auf privates oder maximal halb öffentliches Musizieren beschränken wollten, z. B. auf die Salonkultur im 19. Jahrhundert, hatten und haben es bis heute sehr viel schwerer, sich mit ihrem Werk im Musik- und Konzertleben, geschweige denn in der musikalischen Geschichtsschreibung zu etablieren.

Dass es in den letzten fünf Jahrhunderten keine komponierenden Frauen gegeben hätte, bedeutet dies gleichwohl nicht. Die oben angeführten Ansichten über unterschiedliche soziale Aufgaben der Geschlechter könnten dies zwar vermuten lassen. Es gab aber durchaus zu allen Zeiten individuelle Lebenswege. Eine wichtige Rolle spielte hierbei der gesellschaftliche Stand, z. B. die Zugehörigkeit zum Adel, zum Großbürgertum oder zur gebildeten Mittelschicht. Diese Zugehörigkeiten waren im 17. Jahrhundert unabhängig vom Geschlecht mit Privilegien verbunden – und konnten Frauen Wege zu künstlerischen Tätigkeiten eröffnen. Komponistinnen gab es daher zu allen Zeiten, anerkannt und aufgeführt, wenn auch zumeist nur zu ihren Lebzeiten, so etwa die barocken bzw. klassischen Musikerinnen Barbara Strozzi (1619 – 1677) oder Wilhelmine von Bayreuth (1709 – 1758).

Beide erhielten, befördert durch ihre adlige Herkunft (wie auch andere adlige Frauen), musikalischen Privatunterricht im Gesang, Instrumentalspiel und/oder Komposition. Franziska Lebrun (1756–1791) und Margarethe Danzi (1768–1800), zwei Vertreterinnen der Mannheimer Schule, Maria Theresia von Paradis (1759–1824), Marianne von Martinez (1744–1812) und viele andere belegen, dass Frauen, der Beschränkungen der »Aufklärung« zum Trotz, Möglichkeiten des Komponierens und Konzertierens fanden.

Wie Fanny Hensel, Emilie Mayer, Augusta Holmes, Louise Farrenc, Luise Adolpha Le Beau oder Johanna Kinkel, allesamt Komponistinnen des 19. bis frühen 20. Jahrhunderts, waren sie dabei jedoch mit der Schwierigkeit konfrontiert, neben den üblichen Rollenzuweisungen – und damit entsprechenden häuslich-familiären Aufgaben – vor allem Zeit für ihr musikalisches Schaffen zu finden. Dass Letzteres professionell gewürdigt würde, dass ihre Werke öffentlich aufgeführt oder gar gedruckt würden, bedeutete für sie einen immensen Aufwand und einen nicht selten aussichtslosen Kampf gegen Widerstände.

Diesen Kampf nahm am wohl prominentesten, nachhaltigsten und provokant/-erfolgreichsten Dame Ethel Mary Smyth (1858–1944) auf. Smyth, eine englische Komponistin, Dirigentin, Schriftstellerin und Mitkämpferin der britischen Suffragetten, gilt als eine der ersten Frauen der Musikgeschichte, die es sich zum Ziel machte, beruflich als Komponistin zu reüssieren. Ihre Hymne der englischen Frauenbewegung, ›March of the Women‹, 1914 in Washington uraufgeführt, war Programm auch für Smyth’ eigene Biografie: Ihr vorrangiger Anspruch war, in ihrem Schaffen nicht als nebenher komponierende Lady, sondern als gleichwertig zu ihren männlichen Kollegen anerkannt zu werden – und nicht zuletzt: von ihrem Werk zu leben.

»I feel I must fight for [my music], because I want women to turn their minds to big and difficult jobs.« Smyth kämpfte gegen den gesellschaftlichen Gender Bias und seine Stereotypen in ihrer Zeit sowie den bis heute nachklingenden Heroen- und Geniekult in der klassischen Musik und Musikgeschichtsschreibung. Ohne zu übertreiben darf man konstatieren: Ethel Mary Smyth ist eine der ersten weiblichen klassischen Musikikonen.

Und dennoch: Der Geniekult um Komponisten lebt weiterhin, bis heute, genre- und betriebsimmanent marketinggetrieben, und in ihm kommt das künstlerisch-kompositorische Wirken und die Bedeutung von Frauen eher am Rande vor. Der Mythos des genialen Komponisten, die Virtuosität des Instrumentalisten, die Aura des Maestros: Die Vorstellung, dass große Werke und »sternstundengleiche« Interpretationen von einem besonderen Geist stammen müssen, spielt in der Klassik noch immer eine gewichtige, weil auch kommerzielle, Rolle. Mozart, Beethoven, Wagner, aber auch Karajan, Bernstein, Abbado oder Menuhin, Horowitz bis Trifonov et al.: Das Genie prägt den Betrieb der Klassik, sein »außergewöhnliches Talent mit einer starken Naturgabe« (Borchmeyer), »von einem Genius inspiriert, der Großes schaffen will« (Kirchhoff), »brechend mit allen Normen« (Beßlich).

Das Genie, sagt der norwegische Schriftsteller Knut Hamsun, »ist ein Blitz, dessen Donner Jahrhunderte währt«. Vor allem ist das Genie aber eins: Es ist männlich (von Ausnahmen abgesehen wie der Generation der unter anderem aus kommerzieller Perspektive gut verkaufbaren Solistinnen à la Anne-Sophie Mutter, Hélène Grimaud, Sol Gabetta und anderen). Die Frau spielt im 19./20. Jahrhundert in der biografischen Literatur zwar auch eine Rolle. Aber sie tut dies selten, und wenn, dann zumeist als die der Gefährtin des Genies, seine »Muse«, seine Quelle der Inspiration für etwas, das ihr persönlich verwehrt bleibt: das geniale Werk.

Die Rollenbilder, die man Frauen seit der Aufklärung zuschrieb, hatten somit »handfeste«, negative Ausschlusskonsequenzen für ihr Leben, ihren Status, ihre Entwicklungsmöglichkeiten. Dass es in der Musikgeschichte so wenige Frauen gibt, die die gleiche künstlerische Qualität erlangten wie ihre männlichen Kollegen, ist somit kein Zufall, dient aber bis heute immer wieder als Argument dafür, Frauen den Geniestatus zu versagen und die Qualität ihrer (wenigen überlieferten) Werke infrage zu stellen.

»Wir müssen also unsere kulturelle Tradition, unseren Bildungskanon, der immer noch stark von den Idealen des 19. Jahrhunderts geprägt ist, […] umbauen«, kommentiert die Musikwissenschaftlerin Susanne Rode-Breymann. Die Journalistin Kristin Amme schreibt : »Weiß, männlich, Genie. Durchbeißen. Höherklettern. Ausstechen. Frauen da hinzucoachen, wo Männer sind, das scheint noch oft Strategie Nummer eins zu sein. Hanna Eimermacher ist Komponistin und hat es geschafft in die Riege der Frauen, die vom Komponieren leben können. Sie plädiert aber vielmehr dafür, dass Frauen ihren eigenen Platz in der Gesellschaft finden. ›Wir tragen alle beide Prinzipien in uns, das männliche und das weibliche, aber das männliche Prinzip ist eben sehr viel stärker zur Zeit.‹ Es müsse ein Raum entstehen, Dinge anders zu gestalten, ein Raum, der auf eine weibliche Art und Weise gefüllt werden darf, sagt sie.«

Der von Rode-Breymann geforderte »Umbau« hat in den vergangenen Jahrzehnten an Dynamik gewonnen. Wissenschaft und Kultur sind in Sachen Gender heute deutlich weiter als im letzten Jahrhundert. Weissweiler schreibt bereits 1981 : »[K]omponierende Frauen sind keine ›verletzliche Minderheit‹, keine ›Exotinnen‹, keine ›begafften Außenseiter‹ mehr, sondern nehmen als legitime Schülerinnen und Kolleginnen führender Avantgardekomponisten […] unbestrittene Positionen im zeitgenössischen Musikleben ein.

Seit rund vier Jahrzehnten findet man ihre Namen auf den Programmen beinahe aller bedeutender Veranstaltungsreihen, die sich die Förderung neuer Musik zum Ziel gesetzt haben.« Man könnte also meinen, dass die Geschichte des diskriminierenden Geniebegriffs abgehakt sei, jedoch: Er wirkt nach; die Realität ist, dass, wie eine Studie aus den USA von 2015 belegt, auch heute Männer bewusst oder unbewusst als kreativer eingeschätzt werden als Frauen, auch wenn sie exakt dieselben Ergebnisse präsentieren.

»In two experiments, we found that ›outside the box‹ creativity is more strongly associated with stereotypically masculine characteristics (e. g., daring and selfreliance) than with stereotypically feminine characteristics (e. g., cooperativeness and supportiveness); and that a man is ascribed more creativity than a woman when they produce identical output.« Weiterhin scheint es also so zu sein, dass wir musikalisches Genie eher Männern zuschreiben – auch wenn wir das heute nicht mehr mit biologistischen Theorien zu rechtfertigen suchen. Ästhetische Routinen und Gewohnheiten, Bildungseffekte und Eigengruppenbevorzugungen festigen die Bestätigungsfehler in der Klassik: Der Gender Bias unterschätzt Komponistinnen – egal ob historisch oder zeitgenössisch – daher bis heute.

Bachtrack, der laut eigenen Angaben »größten Website für klassische Musik«, zufolge hat sich 2022 die Geschlechterparität unter den lebenden Komponist:innen verbessert. Auch bei der Anzahl der Aufführungen stehen Komponistinnen weiter oben auf der Liste – unter den 20 meistgespielten lebenden Komponist:innen sind neun Frauen. (Im Jahr 2019 war es nur eine, 2013 gab es unter den 200 meistgespielten lebenden Kom ponist:innen gar keine Frauen.) In der zeitgenössischen Komposition scheint sich der Gendergap demnach allmählich zu schließen, weit entfernt gleichwohl von einer ausgeglichenen Gerechtigkeit. Der nach wie vor »in Männerintendantenhand befindliche Klassikbetrieb« öffnet sich demnach ein wenig, urteilt die Süddeutsche Zeitung im Mai 2023, dies aber tatsächlich in Deutschland im Vergleich zu Ländern wie Schweden und den USA nur »sehr langsam, wenn man be- denkt, dass jenseits der Klassik seit Jahrzehnten ein Kampf um Gleichberechtigung tobt und es kaum mehr Bereiche gibt, in dem Frauen die Teilhabe so deutlich sichtbar verwehrt wird«.

Die Musikbranche ist heute wie gestern in hohem Maße männlich dominiert. Frauen sind im Verhältnis zu ihrem Anteil in der Gesellschaft deutlich unterrepräsentiert, nichtbinäre Menschen und andere Geschlechtsidentitäten sind gar nicht sichtbar und können so gut wie nicht identifiziert werden, stellt die MaLisa Stiftung mit der GEMA und Music S Women* in ihrer Recherche ›Gender in Music‹ fest. Im Bereich E-Musik der GEMA liegt der Künstlerinnenanteil – Komposition, Textdichtung und Verlegertätigkeit – bei derzeit 13,5 Prozent.

Der Deutsche Komponistenverband konstatiert: »Noch immer gibt es im DKV vergleichsweise wenige Komponistinnen oder Diverse, auch wenn ihr Anteil in den letzten Jahren erfreulicherweise größer geworden ist. Zugleich sind es nicht selten die künstlerischen Positionen von Frauen Diversen, die aktuell wichtige Impulse setzen – in allen musikalischen Genres.« Männer, so Charlotte Seither, zeitgenössische Komponistin und 2018 GEMA-Aufsichtsrätin, »teilen soziales Prestige, Einkommen wie auch Gestaltungsmacht nach wie vor weitgehend unter sich auf. Wo immer ein hohes Einkommen, hohe Verantwortungsmacht und ein hoher sozialer Status anzutreffen sind, dort finden sich – der hohen Qualifikation von Frauen zum Trotz – noch immer erheblich mehr Männer als Frauen.

Gestaltungsmacht und ein geringer sozialer Status sind hingegen mit einem hohen Frauenanteil verbunden. Die Maßnahmen, die die Politik hier eingeleitet hat, um korrigierend zu Gunsten der Frauen einzugreifen, genügen also bei weitem (noch) nicht. Wenn wir wirklich etwas verändern wollen, dann brauchen wir stärkere Hebel.«

Auch und insbesondere was Werke von Komponistinnen vor der Neuen Musik (also der Musik vor ca. 1910) in deutschen Kulturorchester-Programmen anbelangt, besteht Entdeckungs- und Aufführungsbedarf. Komponistinnen seit ca. 1500 trifft – wie oben dargestellt – das Phänomen der »Eigengruppenbevorzugung und Fremdgruppenabwertung« nach dem Sozialpsychologen Henri Tajfel: Willkürliche Unterscheidungsmerkmale führten bzw. führen zu Vorurteilen, Stereotypen und zur Diskriminierung weiblicher Kompositionen (»Fremdgruppenabwertung«), Eigenschaften der Eigengruppe (»geniale männliche Komponisten«) wurden über Jahrhunderte gepflegt und überbetont, negative heruntergespielt – und somit die Fremdgruppe »Komponistin« als solche abgewertet.

»Wenn jemand eine Symphonie von Louise Farrenc ablehnt und stattdessen ein richtig schlechtes Stück von Beethoven spielen lassen will – dann kann die Person mir nicht sagen, dass es um die Qualität der Stücke geht«, so die Sängerin Anna Prohaska im VAN-Magazin. Es ist das (männliche Komponisten-) Genie und seine Monopolstellung, das nicht nur in deutschen Konzertprogrammen die Werke von Frauen verdrängt hat. Wenn wir nicht das stereotype Bild desselben so unbewusst wie nachhaltig in unseren Köpfen verankert hätten, würden wir bemerken, so resümiert das Female Music Network Melodiva, dass die Frage, warum es keine oder so wenig berühmte Komponistinnen gibt und gab, besser zu formulieren wäre mit: »Warum gab es so wenige Komponistinnen, die von Musikern und Musikwissenschaftlern, Kritikern, Publikum und der Nachwelt gepflegt wurden, so dass sie auch heute als lebendiger Teil und als wichtiges Erbe der Musik gelten?« Kulturelle Pflege nämlich ist die Voraussetzung, in den musikalischen Kanon, ins Konzertrepertoire aufgenommen zu werden. Das Erklingen und Wiedererklingen, und damit das Bekanntwerden von Werken verfestigt unsere Anerkennung von Musik als besondere, »große« Musik. Musik, die wir wiedererkennen, berührt uns emotional nachhaltiger als »Erstbegegnungen« bzw. »Neuentdeckungen«.

Dieser emotionale Bezug wiederum beeinflusst das, was wir für groß und qualitätsvoll halten. Abweichungen, Unbekanntes, Neues, egal ob historisch oder zeitgenössisch, müssen erklärt, vermittelt und gerechtfertigt werden. Dies führt zur falschen Wahrnehmung, dass Barbara Strozzi, Wilhelmine von Bayreuth, Franziska Lebrun und Co. eben doch weniger genial-qualitätsvolle Komponistinnen gewesen seien bzw. gewesen sein müssen und ihr In-Vergessenheit-Geraten etwas mit der scheinbar vergleichsweise schlechteren Qualität ihrer Werke zu tun habe. »Unser Qualitätsurteil ist maßgeblich geprägt von dem, was wir kennen«, konstatiert Susanne RodeBreymann. »Wenn man Menschen anonym Liedervertonungen vorspielt, etwa von Alma Mahler und von Zemlinsky […], und sie danach fragt, welches Stück besser ist, dann siegen sehr oft die Kompositionen von Frauen. Wenn man sich also völlig unvoreingenommen diesen Kompositionen zuwendet, sind die Werturteile oft ganz unerwartet.«

Dieser Text ist der Vorabdruck eines längeren Essays von Thomas Schmidt-Ott, der im Folder des Symposiums erscheint.

SYMPOSIUM – ›Kultur für alle, von allen und mit allen‹

So 02.06.24, 15 – 18.30 Uhr, Musikinstrumenten-Museum, Curt-Sachs-Saal

mit Vorträgen und Podiumsdis: Dr. Rebecca Wolf Gastgeberin, Dr. Thomas Schmidt-Ott Keynote, Nicola Bramkamp Vortrag, Prof. Dr. Susanne Rode-Breymann Vortrag, Prof. Dr. Rebecca Grotjahn Vortrag, Marlene Brüggen Gesprächsgast, Arno Lücker Gesprächsgast, Shelly Kupferberg Moderation