Während Friedrich Merz Kompromisse schließen muss, versteht Wolfram Weimer Kultur als Wohlfühlecke für konservative Hardliner. So verpasst er die Chance, die Kulturpolitik zu entpolitisieren.

English summary: Wolfram Weimer, appointed by Merz, promised balance in culture policy but instead uses it as a stage for conservative identity politics. Rather than depoliticizing culture, he fuels populist debates like anti-gender rules and self-promotion, creating a right-wing comfort zone while neglecting real cultural support.

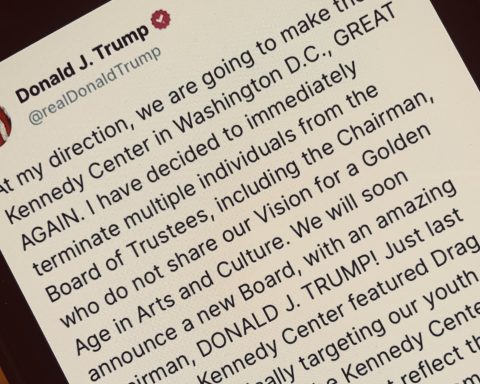

Der Staatsminister ist verhindert. Wolfram Weimer spricht gerade auf der Buchmesse in Frankfurt. Darüber, wie die Künstliche Intelligenz »einen Raubzug« gegen die Literatur führt, wie der »geistige Vampirismus« die Literatur »zerfetzen« könnte. Weimer ist Journalist, geschult bei Axel Springer: Er weiß um die Wirkung starker Verben. Zur gleichen Zeit tritt ein anderer Wolfram Weimer auf Instagram auf: Noch gestriegelter als das Original (obwohl das kaum geht) und in seiner Sprache längst nicht so »fetzig«. Dafür aber multilingual. Das ist Wolfram Weimers KI-Alter-Ego. Es hört auf den Namen »Weimatar« und sagt, dass er gerade leider nicht mit dem originalen Kulturstaatsminister unterwegs sein könne, weil das »vielleicht Ärger« geben könnte.

Die Wahrheit ist: Der vom Computer animierte Minister hat seit Amtsantritt für weitaus weniger Ärger gesorgt als sein Original.

Der Überraschungskandidat

Wolfram Weimer war der Überraschungskandidat von Friedrich Merz. Seine Benennung sorgte zunächst für Aufatmen: Imerhin zog Berlins radikaler Kultur-Abholzer Joe Chialo nicht ins Kanzleramt, wo der Kulturstaatsminister traditionell sein Büro hat. Für kurze Zeit bestand die Hoffnung, dass Wolfram Weimer wirklich jener bürgerliche Geist ist, als der er sich gern inszeniert. Ein moderner Freidenker im Sinne von Thomas Mann. Dass er im Amt keinen Revanchismus, sondern Ausgleich betreiben wird. Dass er die Kulturpolitik, die seine Vorgängerin Claudia Roth zum Politikum erhoben hat, wieder von politischer Ideologie befreit. Dass er versteht, dass die beste Kulturpolitik in der Entpolitisierung der Kultur besteht.

Doch diese Hoffnungen wurden schnell enttäuscht, und der selbsternannte Thomas Mann entpuppte sich als wild umherballernder Karl May. Er lackierte Claudia Roths kunterbunt-chaotischen Kulturspielplatz kurzerhand einfach schwarz um.

Der alte Duzfreund von Kanzler Friedrich Merz ist heute genau jener Polit-Ideologe, den einige befürchtet hatten. Das Bekenntnis zur »bürgerlichen Renaissance« bedeutet bei Weimer vor allen Dingen das Setzen von populistischen Zeichen (der Genderstern ist hier explizit ausgenommen).

Eine der ersten Amtshandlungen des neuen Kulturstaatssekretärs war es, dass er das Gendern in Bundesbehörden verbieten wollte, ebenso wie in Kulturinstitutionen und beim Rundfunk. Danach arbeitete er sich an den »Zwangsbeiträgen« für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ab, die mit »linker Schlagseite« zu kämpfen hätten. Und in einem Essay in der Süddeutschen Zeitung palaverte er von einer »radikal-feministischen, postkolonialen ökosozialistischen Empörungskultur«. Mehr »Nius«-Bingo geht nicht! Weimer stellte Bücherverbote in den Schulen der USA und Chinas Kultur-Zensur in einen Kontext mit demokratischer Kritik an Kabarettisten wie Dieter Nuhr in Deutschland. Für einen demokratischen Staatsrepräsentanten eigentlich alles no-gos.

Wohfühlecke der Rechten

Während Friedrich Merz in der Realpolitik der Großen Koalition Kompromisse schließen und den rechten Flügel seiner Partei immer wieder enttäuschen muss, richtet Wolfram Weimer im Kulturtrakt des Kanzerlamtes eine Art Wohlfühlecke der Rechten ein. Hier wird das konservative Kultur-Mantra von Gender-Gaga bis Nationalkultur heruntergebetet.

Wolfram Weimer war Journalist, Gründer von Cicero und ist Betreiber eines kleinen Medienunternehmens mit Titeln wie Business Punk oder Markt und Mittelstand. Eine Zeit lang schienen die Talkshow-Stühle bei Markus Lanz sein Wohnzimmer zu sein. Er gab den brav gescheitelten, kompromisslosen Konservativen und kultivierte das Pöbeln ohne Pöbelei. Dabei blieb er stets Journalist. Und das ist bis heute so: Es fällt Wolfram Weimer schwer, Politiker zu werden.

Am liebsten wäre er wahrscheinlich Philosoph. Aber sein verunglückter Essay in der Süddeutsche Zeitung zeigte, dass sein Denken nicht in die Tiefe geht, sondern lieber die Oberfläche poliert. Selbst aus eigenen Reihen wurde der Text als populistisch, inkonsistent und argumentativ willkürlich gelesen. Vielleicht wäre Wolfram Weimer gern wie der erste deutsche Kulturstaatsminister, wie Michael Naumann, der zum intellektuellen Philosophen von Bratwurst-Kanzler Gerhard Schröder wurde. In Wahrheit aber ist Wolfram Weimer eher das für die CDU, was Claudia Roth für die Grünen war: Ein etwas zu geltungssüchtiges Maskottchen.

Medienaffin wie Roth

Weimer ähnelt seiner Vorgängerin auch im Drang zur Selbstdarstellung, zum Teil mit ähnlichem Fremdschäm-Faktor. Irgendwie gelingt es dem Staatsminister erschreckend oft, in die Nachrichten zu kommen. Meist, wenn Mal wieder aus einer Kabinettssitzung gefilmt wird und er in verblüffender Nähe zu Friedrich Merz steht: tuschelnd, nickend, zuhörend – wie ein Kanzler-Flüsterer. Manchmal scheint es in den Bildern so, dass in der Regierung nichts ohne den Kulturstaatsminister läuft. Dabei leitet Weimer nicht einmal ein Ministerium, sondern nur eine Behörde.

Wolfram Weimer liebt den großen Monolog, der meist nicht kleiner ausfällt als »Sein oder Nichtsein«. Da kündigt er zum Beispiel an, »Google zerschlagen« zu wollen. Und für seinen »Plattform-Soli« erntet er tatsächlich parteiübergreifend Applaus. Einziger Haken: Es wird ein langer Weg bis zum EU-Gesetz.

Überhaupt ist da die Tücke des Konkreten. Das Kleingedruckte ist Weimers Sache nicht. Er ist eher ein Mann der Headline. Da steht er hemdsärmelig auf dem Grünen Hügel in Bayreuth und erklärt lässig in die Kamera, dass die Bayreuther Festspiele »das coolste Opernfestival der Welt« seien, aber konkrete Finanzierungszusagen macht er nicht. Während das Land Bayern bereit ist, die Tarifsteigerungen auszugleichen, bleibt Weimers Behörde zurückhaltend. Die Crux: Das Land kann seinen Zuschuss nur im Schulterschluss mit dem Bund erhöhen. Weimers Wankemut stellt die Festspiele vor Planungsunsicherheit, Intendantin Katharina Wagner befürchtet 2028 zahlungsunfähig zu sein. Aber der Kulturstaatsminister schüttelt lieber Hände auf dem Festspielempfang.

Was er besser macht als seine Vorgängerin? In Sachen Antisemitismus gibt es bei Wolfram Weimer keinen Wankelmut. Egal, ob bei der Ausladung des Dirigenten Lahav Shani oder an anderen Stellen: Der Kulturstatsminister ist konsequent in seiner Haltung. Auch, wenn er dem Dialog durch sein forsches Auftreten zuweilen im Wege steht. Beispiel: Chefket.

Wolfram Weimer fühlte sich berufen, den Rapper per Brief an das Haus der Kulturen der Welt gleich mit Kopie an die dpa zu canceln. »Chefket hat auf seinem Instagram-Kanal ein Foto von sich in einem T-Shirt mit einem Motiv veröffentlicht, das das Existenzrecht Israels infrage stellt«, schrieb Weimer, »da der gewünschte Staat Palästina auf israelischem Staatsgebiet entsteht und kein Platz für Israel vorgesehen ist.« Erhellend war danach eine Passage im Dialog, den der Minister mit dem Veranstalter des abgesagten Konzertes, Jan Böhmermann, geführt hat. Böhmermann stellte dem Kulturstaatsminister die Frage: »Warum haben Sie mich nicht angerufen?«. Weimer hatte keine Antwort. Die gab wenig später die FAZ, indem sie Weimers Politik-Stil so beschrieb: Der Kulturminister »kommuniziert nicht, sondern ordnet an«.

Doch lieber das Alter Ego?

Tatsächlich ist das vielleicht, was von den ersten Amtsmonaten von Wolfram Weimer bislang übrig geblieben ist. Er ist kein Politiker, der für den Dialog antritt, er ist keiner, der Kultur als schöpferischen Freiraum begreift. Und er denkt gar nicht daran, den Fehler rückgängig zu machen, den Claudia Roth begangen hat: die Kultur zu politisieren. Im Gegenteil, Kultur ist für den neuen Staatsminister am Ende ein rhethorisches Kampffeld. Kultur ist bei Wolfram Weimer ein Ort des konservativen Purismus in Zeiten, in denen die CDU Realpolitik aus Koalitions-Kompromissen machen muss.

Vielleicht sollten wir unsere Hoffnungen auf den KI »Weimatar« setzen. Vielleicht lernt der aus der Kakophonie des Netzes und aus der Geschichte der Kulturpolitik, dass es klüger für einen Kulturpolitiker wäre, die Freiräume der Kultur zu managen als die Kultur als Bühne der eigenen Inszenierung zu bespielen.