Was sind unsere Radio-Orchester Wert? Eine Recherche über Kosten und Nutzen der Ensembles und eine Analyse ihrer Aufgaben in einer zunehmend digitalen Medienwelt.

Wer mit den Worten »Ich werde einfach sagen, was ich denke«, beginnt, hat sich lange überlegt, was er sagt. Dem damaligen ARD-Vorsitzenden Tom Buhrow war offenbar bewusst, dass er vor seiner Rede im Übersee-Club Hamburg sein privates Ich von seinem dienstlichen Ich trennen muss. Denn was er damals, im November 2022 sagte, rüttelt Deutschlands Musikszene bis heute durch.

Buhrow kreiste um die Frage: Wollen wir uns tatsächlich weiterhin alle Radioorchester von unseren Rundfunkgebühren leisten? Kommen die Ensembles ihrem Gründungsauftrag – Musik für das Radio einzuspielen – überhaupt noch nach? Ja, ist der Gründungsauftrag an sich überhaupt noch zeitgemäß? Und leisten wir uns mit den 110 Orchestern in Gemeinden, Städten und Ländern nicht schon genügend Ensembles von Steuergeldern, um eine breite musikalische Grundversorgung in Deutschland zu garantieren? Buhrow fragte: »Wollen die Beitragszahler das? Wollen sie es in dieser Größenordnung? Oder wollen sie ein Best-of? Das beste Sinfonieorchester, den besten Chor, die beste Big Band, das beste Funkhausorchester?«

In der Tat sind die Kosten für die Rundfunk-Ensembles auf den ersten Blick hoch. Die Zuwendungen für Orchester, Chöre und Big Bands machen 2,2 Prozent des Rundfunkbeitrages aus. 8,5 Milliarden Euro erhielten die Sender 2022, die Orchester bekamen also rund 187 Millionen Euro. Das sind 41 Cent pro Haushalt. Dafür schaffen die Ensembles rund 2.000 feste Arbeitsplätze. Zum Vergleich: ARD und ZDF geben rund 400 Millionen Euro für Sportrechte pro Jahr aus, also mehr als das Doppelte.

Die Antworten der Orchester

Trotzdem werden Buhrows Thesen noch immer debattiert, zum letzten Mal von Markus Söder auf einer Klausurtagung der CSU zu Jahresbeginn. Er schlug vor, die Hälfte der Radio-Ensembles abzuschaffen. Außerdem will Söder bei den Kulturprogrammen sparen und die Sender arte und 3sat fusionieren. Dabei haben viele Sender bereits mit dramatischen Einsparungen begonnen: der RBB hat im April nicht nur seinen Sender rbbKultur in radio3 umbenannt, sondern auch einen Großteil der Klassischen Musik aus dem Programm verbannt. Die regionalen Kultur-Abendprogramme von HR, SR, SWR, NDR, MDR und RBB werden am Montag, Mittwoch und Samstag fusioniert, musikjournalistische Sendungen wurden zusammengelegt.

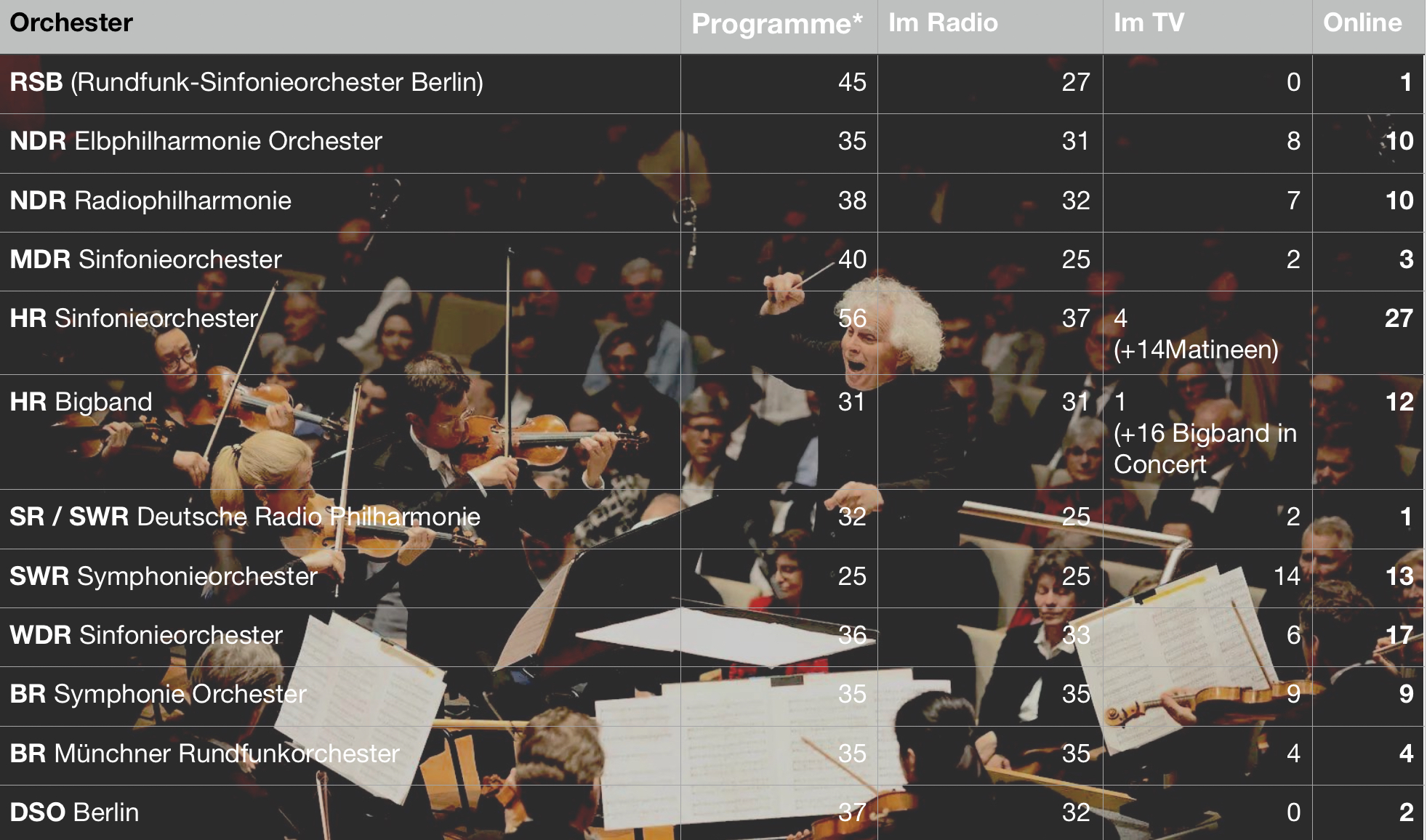

Die Frage, was die Orchester für ihr Geld eigentlich leisten, ist gar nicht so leicht zu beantworten. Für diese Recherche wurden simple Fragen an die Sender geschickt: »Wie viele Konzerte spielt Ihr Orchester? Wie viele davon werden im Radio übertragen? Wie viele im Fernsehen? Und wie viele sind per Stream zugänglich?«

Das Problem beginnt bereits damit, wem man die Fragen schickt! Es ist nämlich gar nicht so einfach, Ansprechpartnerinnen oder Ansprechpartner für die jeweiligen Klangkörper zu finden. Einige Orchester listen ihre Pressestellen ganz selbstverständlich auf ihren Internetseiten auf – so wie alle anderen Orchester auch. Andere tun das nicht. Beim NDR Elbphilharmonie-Orchester scrollt man über die News zu aktuellen Konzerten weiter auf einen Teaser für den neuen Klassik-Knigge mit Tarik Tesfu, dann zu den Werkeinführungen als Podcasts – und wenn man sich irgendwann bis zum Fuß der Seite herunter gearbeitet hat, findet man tatsächlich irgendwo einen Link zur Presseabteilung. Doch der führt nicht zu einer Ansprechpartnerin oder einem Ansprechpartner für das Orchester, sondern direkt in die Giga-Presseabteilung des gesamten Senders. Oder beim MDR: Schreibt man aus lauter Not, weil man keine Pressestelle gefunden hat und die Pressestelle des Senders nicht antwortet, die Intendantin des Orchesters persönlich an, geht es zwar voran, die Mail mit den Antworten kommt erst einige Wochen später von der Direktion des Senders, die man bitteschön als »von einem Sprecher des mdr« zitieren möge.

Unterschiede in den Mediatheken

All das sind Kleinigkeiten, aber sie sind symptomatisch. Die öffentlich-rechtlichen Sender in Deutschland haben sich mit guten Gründen der Transparenz, des Vieraugen-Systems und zur Garantie journalistischer Sorgfalt Strukturen und Abläufe angewöhnt, die nach innen durchaus Sinn machen mögen, nach außen aber vollkommen undurchdringbar erscheinen.

Letztlich kennt jeder, der schon Mal Konzerte der Orchester in der ARD-Mediathek gesucht hat, dieses Problem: Auf den ersten Blick ist Musik nur schwer zu finden. Erst über den Button »Kultur«, der zu »Klassik« weiterführt, gelangt man auf eine Seite, in der scheinbar willkürlich Konzerte, Filme und Dokumentationen aneinander gereiht sind. Erst unten auf der Seite – nach den Rubriken »Game Music« und »Film Musik« (warum eines mit »c« und das andere mit »k« bleibt offen), bekommt jedes Orchester eine eigene Kachel. Dahinter verbergen sich dann in der Tat allerhand Schätze. Sie zu heben, ist allerdings unnötig kompliziert.

Dabei zeigen die Antworten der Orchester (am Ende haben alle angefragten Ensembles geantwortet), dass die Rundfunkorchester in Deutschland durchaus viel für ihr Geld tun. Auch, wenn das Bild ein wenig wackelig ist, weil die unterschiedlichen Formate eine Vergleichbarkeit der Zahlen schwer machen. Während einige Sender ganz klar die Anzahl der Symphoniekonzert-Programme und der jeweiligen Ausstrahlungen aufgelistet haben, antworteten andere eher verklausuliert mit »Ungefähr«- und »Etwa«-Zahlen. Und das, obwohl der Zeitraum klar definiert war: die abgeschlossene Saison 2022/23. Auf telefonische Nachfrage heißt es, dass man ja auch selber noch Mal im Programm nachzählen könne.

Unterschiede bei Fernsehübertragungen

Das ist geschehen, und es zeigen sich eindeutige Trends: Die großen Rundfunkorchester spielen viele Konzerte vor Ort, gehörten zu den großen musikalischen Playern ihrer Regionen und sind durchaus dabei, ihre Rolle im Zeitalter der Multimedien neu zu definieren.

Tatsächlich unterscheidet sich die Sichtbarkeit der einzelnen Orchester in den Programmen sehr voneinander. Grundsätzlich aber bedienen alle noch ihre Gründungsaufgabe und nehmen Musik für Radioübertragungen auf. Der größte Teil aller sinfonischen Programme wird tatsächlich auch gesendet – wenn auch in unterschiedlicher Frequenz. Während beim SWR alle Programme ihren Weg ins Radio finden, ebenso beim BRSO und beim BR Münchner Rundfunkorchester, sind es beim DSO, bei der Deutschen Radiophilharmonie oder beim hr-Sinfonieorchester nicht ganz so viele. Besonders schwer fällt es dem RRB und dem MDR, Sendeplätze für das Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin (von 45 Programmen werden 27 übertragen) beziehungsweise das MDR-Sinfonieorchester (von 56 Programmen werden 37 übertragen) zu finden. Aber im Schnitt liefern die 12 Ensembles jeweils über 30 Konzerte, die im Radio gesendet werden. Das sind rund 450 Konzerte pro Jahr, die für jeden Menschen mit einem Radio nachhörbar sind!

Ganz anders sieht die Quote aus, wenn es um Übertragungen im Fernsehen geht. Hier sind Orchester wie das Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, das MDR-Sinfonieorchester, die Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern und das DSO Berlin eher schlecht aufgestellt. Ihre Konzerte werden 2 Mal oder weniger im Fernsehen übertragen. Das verwundert auch deshalb, da in vielen dritten Programmen auf der Abendschiene eh viele Wiederholungen laufen. Die Geigerin Julia Fischer fordert seit Jahren regelmäßige Fenster für die Übertragung klassischer Konzerte im Fernsehen – die dritten Programme hätten dafür durchaus den Raum! Doch es scheint an redaktionellem Willen zu scheitern, daran, dass die Lobby der Musik in den Sendeanstalten zu klein ist, dass oft selbst in Nischen-Sendern zu Nischen-Zeiten der Quotendruck höher ist als die Aufgabe, den Kultur- und Bildungsauftrag umzusetzen. Kurz gesagt: der große Aufwand der Orchester spiegelt sich im Programm der Sender nicht wider. Das aber liegt weniger an den Ensembles als am Willen der Sendeleitung.

Die Eroberung von YouTube

Überhaupt mutet es absurd an, dass ausgerechnet im Hauptprogramm der überregionalen Sender, in ARD und ZDF – etwa zum Jahreswechsel – die Berliner Philharmoniker und die Staatskapelle Dresden zu hören und zu sehen sind, nicht aber die (eh von Gebühren finanzierten) Radioorchester aus Berlin, aus Bayern oder das Orchester des MDR.

Viel besser aufgestellt sind einige der Ensembles derweil im Netz. Spitzenreiter ist hier – mit großem Abstand – das Orchester des Hessischen Rundfunks: 27 Konzerte sind pro Jahr in der Mediathek abrufbar, ein Großteil (je nach Rechtelage) sogar langfristig bei YouTube. Egal, nach was man im Netz bei Google sucht, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass man bei einer Aufnahme des Hessischen Rundfunks landet! Der hr meint es ernst, wenn es darum geht, Musik allen Menschen zur Verfügung zu stellen und reagiert mit viel Kraft auf den digitalen Medien-Wandel. Von dieser Präsenz profitiert das Image des Orchesters. In der Online-Rangliste bewegen sich DSO und RSB aus Berlin und die Deutsche Radiophilharmonie wieder am Ende. Es wird in Zukunft sicherlich auch darum gehen, Verträge für Orchester und Solistinnen und Solisten abzuschließen, die eine dauerhafte Präsenz der Ensembles im Netz ermöglichen. Denn der einstige Auftrag, Radiomusik für das Land zu produzieren, muss sich mit der Medien-Revolution möglichst schnell ebenfalls in Richtung Netz bewegen.

Hier lauert allerdings ein weiteres Legitimationsproblem: Ist es eigentlich okay, dass die Orchester der Sender den staatlich finanzierten Orchestern ohne Sendeanstalten den medialen Rang ablaufen? Droht hier irgendwann der gleiche Streit wie zwischen privaten Medienunternehmen und den Online-Angeboten der öffentlich-rechtlichen? Um so wichtiger wird, dass die Radioensembles in ihrer Programmatik noch klarer werden und inhaltlich kein Zweifel besteht, dass sie keine Konkurrenz zu dem städtischen Orchester sind. Es muss klar sein, dass etwa das BRSO das philharmonische Orchester in München nicht kanibalisiert, das WDR-Orchester nicht zum Kannibalen des Gürzenich-Orchesters in Köln oder zum Beethoven Orchester in Bonn wird.

Man muss allerdings schon jetzt zugestehen, dass die meisten Sender sich sehr wohl bemühen, auch Raum für die anderen Orchester der Städte und der Länder (und natürlich auch der privaten Orchester wie etwa der Kammerphilharmonie Bremen) zu schaffen. Aber wenn es hart auf hart kommt, heißt es meistens eben doch noch immer: »Radio first«.

Journalistische Integrität?

Und noch etwas gibt es in den Radioorchestern zu bedenken: Der BR wird kaum einen Auftritt seines Chefdirigenten Simon Rattle mit dem BRSO im redaktionellen Programm schlecht schreiben, und der SWR zeigt seit der Verpflichtung des umstrittenen Dirigenten Teodor Currentzis, dass er redaktionell nicht wirklich daran interessiert ist, die Russland-Verbindungen seines Chefs in seinen journalistischen Sendungen zu thematisieren. Was fehlt, sind klare, redaktionelle Grenzen zwischen den Sendern und ihren Orchestern, beziehungsweise die Offenlegung, dass die Berichterstattung in eigener Sache kein Journalismus, sondern Eigenwerbung ist.

Gerade in Zeiten, in denen die Radioorchester sowohl öffentlich als auch politisch unter Druck stehen, ist es wichtig, dass sie transparent und selbstbewusst auftreten. Ihre derzeitige Arbeit kann sich durchaus sehen lassen. Viele Sender stecken mit ihren Orchestern bereits in der digitalen Erneuerung und interpretieren den einstigen Auftrag, Musik für das Programm einzuspielen, längst neu. Sie verstehen, dass das Radio von gestern das Netz von heute ist – und dass die Legitimation der Rundfunkgebühren auch darin besteht, allen Menschen im Land Musik zugänglich zu machen.