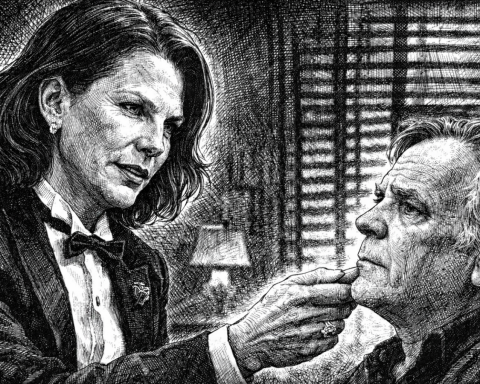

Die Ausladung von Lahav Shani hat einen Empörungssturm entfacht. Aber was bleibt am Ende übrig? Handreichungen für eine perfekte Empörungsoper von Thomas Schmidt-Ott.

English summary: The cancellation of Lahav Shani in Ghent sparked a storm of outrage: accusations of antisemitism, viral hashtags, politicians’ statements, and solidarity concerts. Media and influencers inflated the affair into a global cancel-culture drama, until Berlin staged its own grand moral finale. Shani stayed silent—most powerful of all.

Erster Akt: Die Provinz übt Cancel-Culture.

Gent. Ja, genau: Gent, die flämische Perle, deren Festival man bis vor kurzem nicht einmal in sein Navi eingespeichert hätte – bekannt, höchstens, für mittelalterliches Kopfsteinpflaster und Schokolade, steht nun plötzlich auf der großen Bühne der internationalen Tagespresse. Warum? Weil der Intendant des besagten Festivals die glorreiche Idee hatte, Lahav Shani und die Münchner Philharmoniker nur dann auftreten zu lassen, wenn Shani vorher artig ein politisches Glaubensbekenntnis ablegt: Distanzierung von der israelischen Regierung mit, bitteschön, klarer Haltung zur Zwei-Staaten-Lösung. Vor Beethoven und Co. also erst einmal ein Solo des Maestro.

Zweiter Akt: Das Zauberwort.

Shani ist Israeli. Bäm! Mehr braucht man nicht. Ab da wird das Drama zum Selbstläufer: Antisemitismus. OMG. Antisemitismus! Schon steht der Elefant im Raum. Das Stichwort funktioniert wie ein Feueralarm im Altenheim: keiner schaut, ob’s wirklich brennt – Hauptsache, alle schreien. X bebt, Facebook hebt ab, Instagram schickt Krokodilstränen im sixpack. Erste Kerzenfotos: „#NeverAgain“, „#Niewiederistjetzt“. Die Community steigert sich kollektiv in maximal tiefste Erschütterung. Politiker erklären ihre Fassungslosigkeit. Solidaritätsadressen schießen wie Spam-Mails aus allen Richtungen. Wichtig: die Klickzahl muss stimmen, sonst war’s keine echte Katastrophe. Und das Lustigste: Niemand erinnert sich nach ein zwei Tagen mehr, worum es überhaupt ging. Ach ja, da war doch was – ein Konzert? Münchner Philharmoniker? Ein Dirigent? Programm? Egal. Stattdessen rast die Empörungslogistik wie ein Hochgeschwindigkeitszug: Provinzposse rein, Nationaldrama raus, und am Bahnsteig bleibt die Musik zurück wie ein vergessenes Gepäckstück.

Dritter Akt: Die moralische Kavallerie.

Die Tagesthemen schalten zu Igor Levit. Der erklärt, was er routiniert eigentlich immer in solchen Situationen erklärt – pardon, nicht eigentlich, sondern tatsächlich immer, und immer empört: dass nämlich das alles ja nun wirklich gar nicht geht. Und schon geht’s: Zack! steil in die Hauptnachrichten aller Sender. International. Danach redet jede*r mit, vom Kulturstaatsminister bis zur Yogalehrerin auf TikTok. Jede*r hat eine dezidierte Haltung. Und die ist erschüttert. Plötzlich melden sich Stimmen aus Ecken, die man vorher nie mit Gent geschweige denn Beethoven in Verbindung gebracht hätte: ein Ernährungs-Influencer, der „die Instrumentalisierung von Kunst verurteilt“. Ein Fußballbundesligist twittert zwischen zwei Transfergerüchten, dass „Musik Brücken baut, keine Mauern“. Und ein Tech-Podcast aus Kalifornien analysiert, das Ganze sei „eigentlich ein Lehrstück für Cancel Culture 4.0“.

Vierter Akt: Die Solidaritätskeule.

Ein anderer Festivalleiter – diesmal ein gewiefter – wittert die Jahrhundertchance. „Ein Festkonzert für die Verstoßenen!“ In Berlin. Hauptstadt. Primetime, live in ARTE und in möglichen angeschlossenen Sendern. Die Öffentlich-Rechtlichen drehen auf bis zum Anschlag, klar, weil: Wann hat man so etwas schon mal in der Klassik? Der Fall verspricht Einschaltquoten, die sonst nur das „Traumschiff“ einfährt – hier aber mit mehr Pathos, wenn auch weniger Palmen.

Fünfter Akt – Die große Politik.

Gestern: das Festkonzert im Konzerthaus, nein, der Konzertfestung am Gendarmenmarkt zu Berlin. 400 Polizisten sind im Einsatz. Die Konzertfestung ist von Kastenwägen umstellt. Ein Publikum von Exzellenzen. Der Kulturstaatsminister tritt ans Pult, bevor Beethoven erklingt. Er greift sogleich nach dem ganz, ganz großen Geschichtsbuch-Besteck: Die Nürnberger Gesetze, 15. September 1935. 90 Jahre her. Damals Entrechtung in Gesetzesform, heute: sind sie etwa eine Folie für die Genter Festivalentscheidung? Ein Dirigent wird ausgeladen, und schon ist man beim Rassenrecht der Nazis. Maßlos? Nun. Zumindest wirksam. Wir, das Publikum sind elektrisiert. Die Kameras halten drauf. Wider den Antisemitismus. Gent steht am Pranger: nicht mehr als provinzieller Veranstalter, der eine falsche Entscheidung traf – sondern als Sinnbild für 1935. Gent ist nun kein Festival mehr. Die Kopfsteinpflasterromantik ist perdu. Gent ist zum Fall geworden. Eine Provinzposse die das Städtchen mit einem nachgeschobenen Verwaltungsratsbeschluss quasi in die Musikgeschichtsbücher katapultiert – mit dem Stempel „September 1935“ auf dem Einband.

Finale: Standing Ovations.

Das Tristan-Vorspiel verklingt. In Berlin springt das Publikum auf, minutenlanger Applaus, viele mit feuchten Augen. Die Musikwelt legt Kränze, die Medien geraten ins Delirium. Gent? Kennt jetzt kein Mensch mehr. Alle sind sich der historischen Größe dieses Berlin-Moments sicher. Nur einer bleibt still: Shani. Er sagt – nichts. Kein Statement, keine Pressekonferenz, kein Instagram-Video. Erst nach all dem Trouble ein wohl gesetztes Statement. Und genau das ist das Allersouveränste: Chapeau! In einem Meer von heißer Luft gewinnt am Ende der, der keine produziert.

Und die Moral?

Brauchen wir nicht. Wenn schon der Bundespräsident am Nachmittag vor dem Konzert Händchen mit den Musiker*innen hält, hat Satire ohnehin Hausverbot. Also im Ernst: Gut, dass unsere Demokratie wachsam ist und sich so entfalten darf. Gleichwohl – im Falle dieser Konzertabsage haben wir vielleicht alle ein kleines bisschen überdreht.