Viele Klassik-Veranstalter wollen die Erwartungen des Publikums bedienen und verkaufen die Musik an das Event. Aber gerade in dieser Zeit brauchen wir Wissen, Abgründe und Gegenrede — so dringend wie nie. Wir sollten 2026 mehr Tiefe wagen!

English summary: Axel Brüggemann criticizes how classical music is becoming a spectacle, prioritizing entertainment and image over depth and tradition. Using the Vienna Philharmonic’s New Year concert as an example, he urges a return to meaningful artistic and critical engagement.

Wo die Musik zum Event wird, scheint sie zu funktionieren: lächelnde Klassik-Stars, opulente Musik-Shows und laute Emotionen! Ist das ein Erfolgsrezept für die Zukunft der Kultur? Ich glaube nicht. Wir stehen kurz vor dem Ausverkauf und wären gut beraten, wieder mehr Mut für Tiefe aufzubringen, für Gegenrede, für Kontroverse und schwierige Auseinandersetzung.

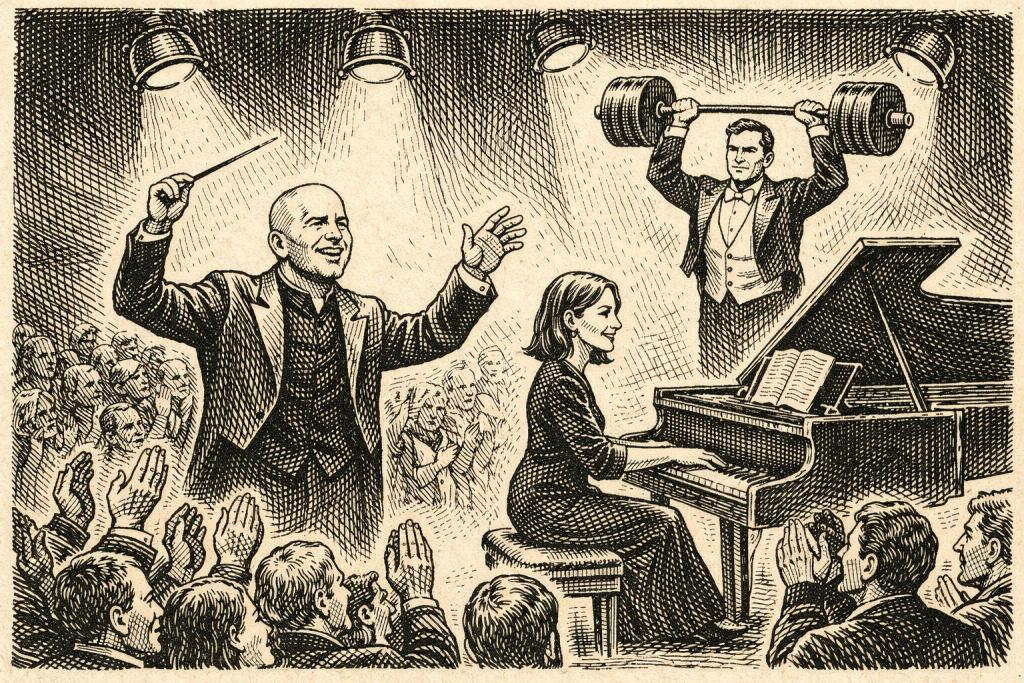

Vielleicht hat das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker bereits am ersten Tag einen Grundton für das Klassik-Jahr 2026 gesetzt. Auf jeden Fall ist es ein guter Anlass, die Frage nach der Zukunft der Musik ein wenig zu sortieren. Der kanadische Dirigent Yannick Nézet-Séguin hat das Programm dirigiert, mit bewusst zur Schau gestellter guter Laune. Im Radetzky-Marsch rannte er dirigierend durch die Zuschauerreihen und animierte das Publikum zum Mitklatschen. Die Reaktionen waren gespalten: »Das beste Neujahrskonzert seit langem!«, jubelten die einen, »Yannick hat das Traditionskonzert ins 21. Jahrhundert gebracht« und »So viel Spaß hatten die Philharmoniker noch nie!«. Andere kritisierten die magere musikalische Leistung, »Kein Gefühl für Wiener Walzer«, hieß es, » Nézet-Séguin brachte die Musik nicht zum Tanzen« oder »Viel Show und wenig Können«. In einer unrepräsentativen Umfrage auf der Insta-Seite von BackstageClassical fanden immerhin 65 Prozent die Aufführung »großartig musiziert«, 35 Prozent hielten sie für »Klassik-Populismus«.

Egotanz mit Rolex

Es ist kaum von der Hand zu weisen, dass Nézet-Séguin oft sehr starre Takte dirigierte, dass er wenig davon hält, das »Nachschleifen« von der jeweils melodischen Bedeutung abhängig zu machen, kurz: Dass sein Neujahrskonzert in Wien nur wenig mit der Wiener Klangtradition zu tun hatte. Und seine Radetzky-Marsch-Show diente am Ende wohl weniger Johann Strauss als dem Ego des Dirigenten und seines Publikums, das zum großen Teil vielleicht gerade auch deshalb gekommen war, um sich selber zu feiern. Wenn man es zuspitzen will, hat Nézet-Séguin selbst dem Orchester und dem traditionellen Ort des Neujahrskonzertes, dem Goldenen Saal des Wiener Musikvereins, die Show gestohlen und beides für seinen Tanz gekapert.

Gleichzeitig muss man aber auch konstatieren, dass genau das vielen Zuschauerinnen und Zuschauern gefallen hat, dass es ihnen offensichtlich genügt, wenn der Dirigent zu seiner eher mauen musikalischen Leistung ein begeistertes Gesicht aufsetzt (wir kennen den Effekt von »Musik-Sehen« aus Simon Rattles frühen Berliner Zeiten).

Aber noch etwas ganz anderes an diesem Konzert war bemerkenswert: Offensichtlich genügt es für viele bereits, die Werke von zwei Komponistinnen auf das Programm zu heben und sich daran zu freuen, dass der Dirigent lackierte Fingernägel hat, um zu rufen: »Endlich Diversität!« Das ist um so amüsanter, da ausgerechnet die Wiener Philharmoniker in Wahrheit eine letzte erzkonservative Bastion des Klassik-Katholizismus sind, die seit Monaten unter Beschuss steht. Ist es wirklich gelungen, die jahrzehntelangen Defizite des Orchesters durch dieses eine Konzert in Luft aufzulösen? Wurde quasi über Silvester aus dem selbstgefälligen Haufen von Lordsiegelbewahrern ein Haufen diverser Bobos? Ist es plötzlich egal, dass man in den kommenden Abonnementkonzerten der Wiener Philharmoniker weiterhin vergeblich nach Frauen am Pult sucht, dass Komponistinnen weiterhin nicht zum Spezialinteresse des Orchesters gehören, und die Jungs aus dem Vorstand ihre Worte gern weiterhin so breitbeinig spreizen wie eh und je?

Der Chauvinismus bleibt

Vielleicht steht das Neujahrskonzert stellvertretend für gleich mehrere Klassik-Trends, mit denen wir es 2026 wohl noch öfter zu tun haben werden. Zum einen für den Verlust von Qualität zu Gunsten des Effekts. Konzerte werden immer öfter zu Events, in denen die angenommene Erwartung des Publikums nach bloßer Unterhaltung bedient wird. Ist die Zeit vorbei, als es aus der Beschäftigung mit der Tradition heraus Gang und Gäbe war, eine visionäre Position zur Gegenwart zu entwickeln, die zum Neudenken herausfordert und zum Widerspruch, statt das alte Denken zu bestätigen? Klar, ein Neujahrskonzert ist immer auch Unterhaltung, aber besteht die wahre Kunst nicht darin, auch dem Leichten Tiefe zu geben? Und wie konnte es überhaupt passieren, dass ausgerechnet dieses Konzert zum Höhepunkt der Philharmonischen Saison wurde, das früher höchstens ein hübsches und einträgliches Sahnehäubchen war?

Neben dem Event scheint es auch in der klassischen Musik inzwischen eine Tendenz zu geben, andauernd ein inhaltlich leider oft ausgehöhltes Statement eines modernen Dogmas zu behaupten. Schlagworte wie Gleichberechtigung, Vielfalt, Antirassismus oder kurz gesagt, Humanismus, werden effektvoll behauptet und inszeniert, sind aber in der Tiefe der Strukturen kaum verankert. Ebenso wie die Wiener Philharmoniker sich schwer tun, Frauen zu engagieren, geht es hinter den Kulissen vieler deutscher Stadttheater noch immer sehr autokratisch, chauvinistisch, eben antihumanistisch zu. Die bloße Inszenierung des modernen Dogmas in möglichst vielen schillernden Farben ist dabei nichts anderes als das lächerliche Als-ob eines in Wahrheit dringenden Strukturwandels.

Radetzkymarsch oder Narrhallamarsch?

Eine derartige Behauptungskultur lässt sich seit einiger Zeit wunderbar am Beethovenfest Bonn ablesen, wo gern die Ideen von Partizipation, flachen Hierachien oder demokratischer Kunst gepredigt werden. In der Politik wird so etwas gern gesehen, aber es wird auch gern darüber hinweggeschaut, dass hinter den Kulissen (bewusst oder unbewusst) ähnliche Strukturen etabliert werden, wie wir sie aus den besten Alexander Pereira-Zeiten kennen: Engagements für Familienmitglieder, männerlastige Podcast-Arrangements, oder alte Netzwerke zu den Subventionsgebern.

Aus all diesen Überlegungen leite ich für mich persönlich verschiedene Vorsätze für das Klassik-Jahr 2026 ab: Zunächst einmal die journalistische Aufgabe, die Vielfalt der Debatte zu beflügeln und den verschiedenen Seiten unvoreingenommen zuzuhören. Und zwar anhand genau dieser Kriterien: Dem konstruktiven und wissenden Streit um Qualität auf der einen Seite und der Diskussion um die Glaubwürdigkeit von Strukturen unter der Oberfläche andererseits.

Natürlich soll auch in der Kultur jeder Mensch unmittelbar seine Meinung äußern können, vollkommen unabhängig von der Erfahrung, gern auch zutiefst emotional. Aber gerade in der Kultur ist es eben auch wichtig, ästhetische Vorstellungen mit dem Wissen um die Traditionen abzugleichen, in die Tiefe der Musik, in die Partituren und die Biografien von Komponistinnen und Komponisten abzutauchen, um jenseits der Oberfläche genau jene Erkenntnisräume zu öffnen, die in vielen anderen sozialen Debatten derzeit schon lange keinen Platz mehr haben.

Gegenrede als Kern der Kultur

Kultur bedeutet eben auch Muße, Auseinandersetzung und Wissen. Gerade der kritische Diskurs in der Kunst ist eine Möglichkeit, Barrieren abzubauen und gemeinsam Tiefe zu erreichen. Kultur ist kein Distinktionsmerkmal, fordert aber Auseinandersetzung, um sie ernsthaft zu debattieren. Es ist ernüchternd, wenn ausgerechnet politische Vorzeige-Journalisten wie Florian Klenk vom Österreichischen Falter aus purem Unwissen die Theater-Buchhaltung kritisieren, oder ein Boulevardblatt skandalisiert, dass Nézet-Séguin nach dem Beginn des Donauwalzers das Dirigat abgebrochen habe (was traditionell so gehandhabt wird). Mit Verlaub: Aber genau deshalb sind Kulturjournalisten da, um derartige Dummheit einzuordnen, aufzuklären und ihr entgegenzuwirken. Gern auch gegenüber den Kolleginnen und Kollegen. Wir müssen lernen, dass der konstruktive Streit (auch Debatte genannt) das eigentlich Elixier unserer Kunst ist. Das bringt vielleicht kurzfristig weniger Klicks, könnte aber langfristig dem Fortbestand von Kultur helfen.

Wenn Klassik-Manager in der Krise neuerdings einen Ausweg darin sehen, die Erwartungen des Publikums – ohne Rücksicht auf eigene qualitative Maßstäbe – zu bedienen, müssen sie sich nicht wundern, wenn es den Menschen in Zukunft egal ist, ob sie das Neujahrskonzert im Goldenen Saal des Wiener Musikvereins zum Jahresbeginn hören oder das Jahr bei einer Zirkusveranstaltung von Roncalli ausklingen lassen. Irgendwann wird es Wurst, ob wir zum Radetzky– oder dem Narrhallamarsch klatschen.

Bumsti, da liegt sie!

Wenn das einzige Kriterium die gute Laune der Protagonisten und der Spaß beim Mitklatschen ist, sind beide Events austauschbar. Es besteht derzeit die Gefahr, dass mit der Musik passiert, was mit unseren Innenstädten bereits passiert ist: Neureiche Investoren kaufen ihre Penthäuser in der historischen Altstadt und töten mit ihrer Begeisterung, die von dummdreistem Unverständnis begleitet wird, genau das, was sie vorgeben zu lieben: Eine jahrhundertealte Kultur. Kultur bedeutet eben nicht die billige (oder teure) Befriedigung der Erwartung, sondern die anstrengende (und um so bereichernde) Gegenrede, die Aufforderung zum Neudenken, zur ewigen Erneuerung des immer Gleichen!

Es ist ja auch nicht nur das Neujahrskonzert, in dem sich diese Trends beobachten lassen. Wenn Jonas Kaufmann den Eisenstein in der Wiener Fledermaus mit einer Art Ententanz gibt und den Inhalt auf Social Media mit den Worten »Veni, vidi, vici – bumsti, da liegt sie« erklärt und gemeinsam mit Michael Niavarani Altherrenwitze reißt, offenbart er, dass er von der Tiefe der Operette genau gar nichts mitbekommen hat.

Mehr Demut wagen

2026 ist das Jahr, in dem wir immer wieder mit dem Finger auf diese Tendenzen hinweisen sollten. Ist es wirklich die Rettung, die Klassik zur Popkultur zu schrumpfen, zur »populären« Kultur, die der Mode immer wieder hinterherläuft? Oder ist es nicht gerade jetzt an der Zeit, andere Werte in unserer Kultur zu pflegen? Es ist ja nicht nur die Schnelligkeit, das unreflektierte Herauskotzen von Meinungen in den sozialen Medien, die Dummheit der Oberflächlichkeit und die Illusion, dass Moral sich nach Erfolg definieren lässt; die Trumpisierung unserer Welt bedeutet, alles der lauten Behauptung unterzuordnen und den Kompass von Richtig und Falsch nach dem Geldstrom auszurichten. All das aber widerspricht der Tradition der europäischen Kultur – und besonders unserer Musikkultur! An Bach, Mozart oder Beethoven haben sich Tausende, ja Millionen von Sängerinnen und Sängern, Dirigentinnen und Dirigenten, von Kritikerinnen und Kritikern abgearbeitet. Die meisten von ihnen sind vergessen – Bach, Mozart und Beethoven haben sie überlebt. Um so wichtiger ist es, dass 2026 für uns in der Kultur mal wieder ein Jahr der Demut wird, der Bescheidenheit, des Wissens, der Tiefe und der Schönheit der Mühe.