In der Reisende beschreibt Komponist Jan Müller-Wieland das dramatische Schicksal eines Juden in der NS-Zeit. Ulrich Noethen und Birgit Minichmayr tragen in der bewegenden Dresdner Uraufführung auf.

English summary: In Der Reisende, composer Jan Müller-Wieland portrays the tragic fate of a Jewish man in Nazi Germany. At Dresden’s Kulturpalast, Ulrich Noethen and Birgit Minichmayr deliver a moving premiere. The powerful melodrama honors Holocaust victims and warns against rising anti-democratic forces today.

Der Kulturpalast in Dresden versteht sich als Haus der Künste und des Wissens und möchte ein Ort der Begegnung sein. So befinden sich der Konzertsaal – die Heimatstätte der Dresdner Philharmonie – und die städtische Zentralbibliothek in einem Gebäude und teilen sich das Eingangsfoyer. Dort wird aktuell eine Ausstellung Einige waren Nachbarn gezeigt, die sich mit der Frage befasst, wie der Holocaust möglich wurde, und dabei auch die Rolle der Zivilgesellschaft beleuchtet.

Dies ist eine gute Bildungsgrundlage für das Sonderkonzert am 9. November im Rahmen der Reihe 80 Jahre Ende des Zweiten Weltkrieges 2025. Zum Gedenktag der Reichspogromnacht setzte das Orchester die Uraufführung von Der Reisende von Jan Müller-Wieland auf den Spielplan. Das groß angelegte Melodram basiert auf dem gleichnamigen Roman von Ulrich Boschwitz aus dem Jahre 1938 – der damals 23-jährige jüdische Schriftsteller lebte bereits seit 1935 im Exil und schrieb den Roman Ende 1938 unter dem Eindruck der Novemberpogrome.

Jude und Soldat

Im Mittelpunkt der Handlung steht der in Berlin ansässige jüdische Geschäftsmann Otto Silbermann. Er hat im Ersten Weltkrieg an der Front gekämpft, sieht sich als einen patriotischen, ehrbaren Kaufmann und kann es nicht fassen, dass sich seine Freunde, Geschäftspartner und Nachbarn plötzlich von ihm abwenden. Er versucht – zu spät – nach Belgien zu fliehen. Als er an der Grenze abgewiesen wird, irrt er – meist in Zügen – quer durch Deutschland. Seine nichtjüdische Frau Elfriede kämpft derweil in Berlin verzweifelt darum, um zu retten, was noch zu retten ist, während ihr gemeinsamer Sohn Eduard, der in Paris lebt, von einem Leben in Freiheit träumt.

Jan Müller-Wieland hat aus dem Roman ein eigenes Libretto entwickelt. »Der Roman löste kompositorisch bei mir sofort ein Szenario für ein umfangreiches Melodram für Sprecherin, Sprecher, Tenor, Bariton, Chor, Orchester und Zuspielungen aus. Die Seelenkunst Musik als Flucht. Darin musiziert das Ehepaar Silbermann aber nicht mit. Es ist ausgeschlossen.«

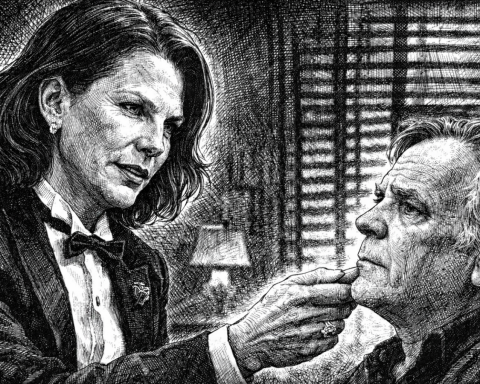

Otto und Elfriede Silbermann (Ulrich Noethen und Birgit Minichmayr) sind also reine Sprechrollen. Dies symbolisiert die gesellschaftliche Ausgrenzung, aber auch den inneren Widerstand und den Zusammenhalt des Ehepaars gegen das System. »Sie trotzen der Musik und ihrer manipulativen Kraft. Stattdessen sind sie gewissermaßen von einem anderen Stern, einem anderen Genre: der Rezitation.«

Der Sohn als Hoffnung

Der Sohn Eduard (Kangyoon Shine Lee, Tenor) hingegen singt. Er verspricht Hilfe aus Paris, denn Otto benötigt ein Visum, um nach Frankreich emigrieren zu können. Doch der Duktus seiner drei Paris-Arien, vor allem die fallenden Sekunden, lässt erahnen, dass sein Bemühen letztendlich Wunschdenken bleiben wird. Der junge lyrische Tenor Lee verkörpert den liebenswürdigen, aber für die aussichtslose Situation jedoch zu naiven Eduard überzeugend.

In seinem Libretto vereint Müller-Wieland den Bruder von Elfriede und den Geschäftspartner von Otto in einer Person, Willi. Willi (Michael Borth, Bariton) ist bereit, seiner Schwester zu helfen und ihr Unterschlupf zu gewähren. Er ist jedoch in die Partei eingetreten, und seine eigene Existenz ist ihm wichtiger als die Loyalität zu seinem Schwager und Mentor Otto Silbermann. Borth verleiht der Rolle eine tiefe Lebendigkeit, indem er Willi mit einer gewissen Gefühlskälte singt, ihn aber auch nicht als einen bloßen Opportunisten intoniert, sondern auch seine innere Spaltung zeigt. So wird Willis wacklige Haltung auch als selbstschützender Verdrängungsmechanismus greifbar. »Versteh doch!«, sagt er zu Otto, während Elfriede ihn einen »Verbrecher« nennt.

Verlust von allem

Die Hauptfigur Otto Silbermann (Ulrich Noethen, Sprecher) verliert innerhalb weniger Tage alles, was sein Selbstverständnis ausmacht – seine Identität als deutscher Patriot, ehrbarer Kaufmann, gesellschaftlich anerkannter sowie wirtschaftlich erfolgreicher Bürger. Nun darf er nicht auffallen, denn das Recht ist nicht mehr auf seiner Seite. Als er den Diebstahl seiner Aktentasche – mit dem Bargeld, das ihm das Überleben sichern soll – anzeigt, wird er verhaftet. Doch: »Ich will aber leben.« Noethen zeichnet mit seiner wandlungsfähigen Stimme und Gestik ausdrucksstark Ottos Gemütswandlungen nach. Besonders berührend ist, wie das Publikum mitansehen kann, wie aus einem selbstbewussten Mann, der sein Leben fest im Griff hat, ein immer zerbrechlicher und unsicherer Mensch wird.

Auch Elfriede Silbermann (Birgit Minichmayr, Sprecherin) durchlebt ein Gefühlschaos: in ihrer ehelichen Wohnung kann sie nicht mehr bleiben, sie hat Angst um ihren Mann, ist wütend auf ihren Bruder und verzweifelt über die Situation. Minichmayr strahlt jedoch auch Standfestigkeit und Liebe aus – und macht deutlich, dass Elfriede felsenfest zu ihrem Mann steht.

Am Anfang steht ein Urklang

In diesem Melodram treiben vor allem das Orchester (Dresdner Philharmonie) und der Chor (Philharmonischer Chor Dresden und kammerchor cantamus dresden), die Handlung musikalisch voran. »Das Szenario beginnt mit einem dissonanten Urklang im Orchester, einer Art Rammbock. Dieser steht für den brutalen Druck auf die Wohnungstür der Silbermanns.«

Nach der Zuspielung eines Bankomat-Geräusches beginnt das groß besetzte Orchester zunächst leise. Die Bläser setzen nacheinander ein, bis ein chromatischer Klangcluster entsteht. Darüber spielen die Streicher eine Wiegenliedmelodie mit einem Motiv in kleiner Terz, das im Werk immer wiederkehrt, wenn vermeintliche Ruhe und scheinbare Normalität signalisiert werden.

Doch bald kippt die Stimmung in Panik und Gewalt. Das Orchester spiegelt die Psyche durch rhythmische Beharrlichkeit, extreme Dynamik sowie schnell wechselnde Crescendi und Decrescendi. Unter der präzisen Leitung von Gergely Madaras spielt die Dresdner Philharmonie hochkonzentriert und engagiert. Die Wucht der Klänge ist körperlich spürbar, doch es gibt auch Momente der Erinnerung und der Farbigkeit. Immer wieder blitzt ein kaum hörbares Motiv aus dem Lied „Berliner Luft“ auf.

Der Chor als Chamäleon

Der Chor verwandelt sich fortwährend: Mal verkörpert er rhythmisch die teuflische Masse (Auf-machen!), mal lyrisch die surrealen Träume und Illusionen (Vi-sum!). Besonders eindrucksvoll sind die Kräfte der vereinten Chöre – Philharmonischer Chor Dresden (Einstudierung: Iris Geißler) und kammerchor cantamus dresden (Einstudierung: Robert Schad) –, die von hinter dem Orchester aus Druck aufbauen. Je stärker der Druck auf Otto Silbermann wird, desto schneller muss er reagieren – von selbstbestimmtem Handeln kann längst keine Rede mehr sein. Es ist beklemmend und erschütternd, wie schön der Chor klingen kann, während die Grenzen zwischen Albtraum und Realität, Irrsinn und Normalität verschwimmen.

Die dezente Lichtregie von Alexander Hauer unterstreicht die Handlung zusätzlich. Das Spiel mit Hell und Dunkel sowie der kluge Einsatz unterschiedlicher Farbnuancen verdeutlichen die Kraftverhältnisse und die Distanzen zwischen den Beteiligten.

Jan Müller-Wielands Musik schärft das Bewusstsein für das Menschsein und zeigt, wie schnell moralische Grundsätze verloren gehen können. Trotz aller Verzweiflung angesichts der Gewalt und Ungerechtigkeit verweigert sich die Musik jedoch der Resignation. Selbst in tiefster Not bleibt Raum für Hoffnung und Menschlichkeit.

Nach 70 ergreifenden Minuten gab es viel ehrlichen, vom Herzen kommenden Applaus. Das Publikum spürte, dass hier ein musikalisches Denkmal für alle Verfolgten und Ausgegrenzten gesetzt wurde. Das Melodram Der Reisende ist dabei nicht nur eine Vergangenheitsaufarbeitung, sondern besitzt angesichts aufsteigender antidemokratischer Kräfte große Aktualität. Das Werk ermutigt, für Werte einzustehen und zu handeln. Am Ende des Melodrams ist der Saal dunkel, das Licht fällt nur noch auf Otto Silbermann, der sagt: »Mein Leben für das Recht.«

Transparenzhinweis: Shoko Kuroe hat eine CD mit Klavierwerken von Jan Müller-Wieland eingespielt.