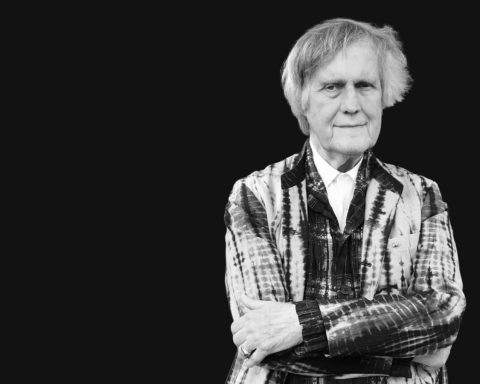

Der Sänger Siegmund Nimsgern ist gestorben. Erinnerungen von Thomas Schmidt-Ott.

English summary: Siegmund Nimsgern world-renowned bass-baritone from Saarland, has died. A celebrated Wagner interpreter and versatile singer, he shaped opera stages from Bayreuth to New York. Known for his powerful voice, sharp intellect, and poetic spirit, he remained rooted in St. Ingbert.

Es war im Spätsommer, kurz vor Ausbruch der Corona-Pandemie, in St. Ingbert im Saarland. Ich war bei Familie Nimsgern zu Gast, da ich mit dem Sohn, Frank, gemeinsame Projekte verfolgte. Mechthild hatte gekocht, das Mittagsmahl stand bereit, wir nahmen im Esszimmer Platz. Nur Siegmund ließ auf sich warten. Er sei in seinem Zimmer, sagte Mechthild. Er lese viel, studiere Partituren, schreibe Gedichte. Die Minuten dehnten sich – erfüllt von einer Erwartung, wie man sie sonst im Opernhaus spürt, kurz bevor der Solist erscheint. Dann öffnete sich die Tür. Nicht einfach so, sondern wie der Vorhang eines Hauses in Mailand, New York, Paris, Berlin. Siegmund, beinahe achtzigjährig, trat ein. Nein: Er schritt herein.

Es war ein Auftritt. Jeder Zoll seines Körpers sprach Bühne. Er durchquerte den Raum und nahm am Kopf der Tafel Platz, als sei es die Anweisung der Regie. In Physiognomie und Haltung, in jedem Wort, das er sprach, vibrierten Oper und Musikgeschichte: Wotan, Scarpia, Amfortas – alle zugleich durch ihn verkörpert. Er spielte nicht. Er war. Mechthild, seine lebenslange Gefährtin, sah ihn an wie ein Publikum, gebannt dem Vortrag seines Stars folgend. Und er, versunken in Gedanken, im Bannkreis seiner Rollen, erschien mir wie ein Lebender, der durch seine Kunst Unsterblichkeit erlangt hatte – längst von den großen Bühnen abgetreten. So wurde jener Spätsommermittag in St. Ingbert, ein schlichtes Mittagessen, für mich zu einem unvergesslichen besonderen Moment.

Eine Szene wie von Visconti oder Lars von Trier: alltäglich und zugleich durchdrungen von Kunst. Ich wurde Zeuge, wie die Oper ihre Grenzen sprengen kann – indem sie zum Charakter eines Menschen wird, zur Wahrheit und zum Schicksal eines Künstlers. Ein Augenblick, der zugleich faszinierte und beklemmte. Denn wenn ein Leben zur Bühne wird, die Bühne zum Leben und der Mensch zum Theater, das er ein Leben lang verkörpert, dann öffnet das Triumphe – und Abgründe.

Sänger mit Weltkarriere

Mit Siegmund Nimsgern ist eine Stimme verstummt, die zugleich aus Stahl und Seele, aus Wucht und Wort geformt war. Der Bassbariton aus dem Saarland, am 14. Januar 1940 in St. Wendel geboren, gehörte über Jahrzehnte zu den prägenden Gestalten des internationalen Opernbetriebs, und zu jenen seltenen Künstlern, die nicht nur sangen, sondern immer auch sprachen, dachten und widersprachen. Ein Charakter und ein Charakterdarsteller par excellence.

Nach dem Studium in Saarbrücken debütierte Siegmund Nimsgern 1967 am Saarländischen Staatstheater, wechselte bald an die Deutsche Oper am Rhein – und entschied sich dann für das freie Sängerleben. Eine Entscheidung, die zu ihm passte wie seine Stimme zu Richard Wagners Musiktheater: der Weg in die Freiheit. Von da an öffneten sich ihm die großen Bühnen der Welt: London, Mailand, Paris, Wien, New York. In Bayreuth prägte er in den 1980er Jahren unter Georg Solti und Peter Hall den Wotan, den Wanderer – jene mythischen Gestalten, die selbst nach Freiheit, Macht und Erkenntnis ringen. Unvergessen bleibt sein Telramund in Herbert von Karajans Lohengrin-Produktion.

Doch Nimsgern widersetzte sich jeder Etikettierung. »Ich habe ja viel mehr Bach gesungen als Wagner. Und es gibt kaum etwas, was nicht durch meinen Hals gegangen ist – von uralt bis ganz neu. Aber wenn man mal in Bayreuth reüssiert hat, dann wird man irgendwie auch abgestempelt.« In Chicago feierte man ihn als »den besten Scarpia seit Tito Gobbi« – wohlgemerkt: ein deutscher Sänger, der Puccini sang. Aufnahmen wie Marek Janowskis Dresdner Ring mit seinem bitteren, unvergesslichen Alberich, Kurt Masurs Fidelio mit einem eiskalt reflektierten Pizarro. Doch Nimsgern blieb nicht bei den Repertoire-Giganten stehen. Er glänzte auch als Lord Ruthven in Marschners Der Vampyr, als Kaspar im Freischütz, als Sherasmin in Webers Oberon oder als Vater in Humperdincks Hänsel und Gretel. Und er setzte sich für Raritäten ein – etwa für Rudi Stephans expressionistisches Werk Die ersten Menschen.

Stimme, Haltung, Gestalt

Nicht die »saftigen Tiefen« eines Frick, nicht den »Bariton-Schmelz« eines Prey und doch eine Stimme, die man sofort erkannte: markant, individuell, energiegeladen, von kluger Gestaltungskraft getragen. Siegmund Nimsgern sang nie bloß schön, sondern stets bedeutungsvoll. »Ich habe ein erotisches Verhältnis zur Sprache«, bekannte er gegenüber der Saarbrücker Zeitung. »Wenn ich einen Sänger nicht verstehe, kann der so schön singen wie er will, da bin ich nach zwei Minuten weg. Wir haben schließlich Semantik zu vermitteln, wir machen ja kein Vokalisen-Ragout.« So arbeitete er mit akribischem Ehrgeiz an der Artikulation, feilte an Übersetzungen, formte sogar ganze Partien sprachlich neu. »Gerade habe ich Ravel/Collettes L’enfant et les sortilèges übersetzt, weil es nichts Passendes in Deutsch gab. Mein Ehrgeiz war ja immer, die Originallautung einer Sprache nachzuformen, auch wenn man mal zwei Tage an einer Phrase sitzt.«

Pointen, Polemiken, Poesie

Gespräche mit Siegmund Nimsgern waren Labyrinthe. Er wusste zu allem etwas zu sagen – mal provokant, manchmal verletzend, oft überraschend. Über undeutliches Singen urteilte er scharf: »Manchmal ist das bloß noch Erkennen Sie die Melodie?« Über missratene Regieproduktionen sprach er unverblümt: »Beim aktuellen Holländer, da geht der Holländer an die Senta ran und besteigt sie – unsäglich,« kommentierte er einst die Bayreuther Festspiele. Seine Anekdoten konnten zur Selbstverteidigung werden: »Ich hatte mal eine Fricka, die konnte nur singen, wenn sie Knoblauch gegessen hatte. Ich habe dann die Regie geändert, dass ich sie mit dem Speer auf Abstand hielt. Manche hielten das für ein geniales Regiekonzept – dabei war’s nur Überleben.«

Doch Nimsgern konnte auch schwärmen. »Ich brauche nur die ersten Takte des Parsifal zu hören, dann bin ich berührt. Die Partie des Amfortas erschüttert mich zutiefst. Wenn man solche Partien so oft gesungen hat, sind die Stücke wie Fleisch und Blut.« Die Figur des Amfortas faszinierte ihn bis zuletzt: der verwundete König, in dem Leid und Würde, Schwäche und spirituelle Größe untrennbar ineinanderfließen. Ihm fühlte sich Nimsgern seelenverwandt. In den letzten Tagen, auf dem Totenbett, soll sein Antlitz an eben jenen mythischen König erinnert haben.

Leiden und Literatur

Das Rampenlicht, das Orchester, der Applaus. Der Entzug von alledem, 2005 verabschiedete sich Siegmund Nimsgern von der Bühne, quälte ihn. »Ich leide immer noch darunter, jeden Tag,« sagte er der Saarbrücker Zeitung. Was blieb, war das Schreiben, Übersetzen, Nachdenken. In seinem Gedichtband Rampenfieber – Stimmlippenbekenntnisse beschrieb er die Qualen des Sängerdaseins, die Krisen, die Angst vor dem Verstummen. »Gage war für mich immer Schmerzensgeld für erlittenes Leid.« Er sah sich auch als Dichter. »Das ist ja keine Autobiografie, sondern die Suada eines Lyrikers.« Dass große Kunst aus Leiden entsteht, war für ihn Gewissheit.

2019 holten Wolfgang Mertes, Erster Konzertmeister des Saarländischen Staatstheaters, und Frank Nimsgern ihn, gemeinsam mit dem Ensemble Yellow Cello, zu einem seiner letzten öffentlichen Auftritte aus dem Ruhestand. Nimsgern griff dabei zum Fidelen Bauern von Franz Lehár und damit zu jenem Couplet, das mit Husten, Schniefen und Pausen das Bauerntum augenzwinkernd parodiert. Siegmund kostete es aus: er hustete, schniefte und stolperte durch die Szene, voller Lust an der eigenen Parodie. Es war Selbstironie pur und zugleich das stille Eingeständnis, dass die große Stimme Geschichte war.

Heimat und Familie

Trotz aller Weltkarriere blieb Siegmund Nimsgern seiner Heimat verbunden. Er lebte mit seiner Frau in St. Ingbert. Sein Privathaus glich einer gigantischen Musikbibliothek. Er lehrte in Saarbrücken und gastierte am Mozarteum. 2004 wurde ihm der Kulturpreis des Saarlandes verliehen, er war Grammy-Preisträger, erhielt des französischen Staatspreis. Sein Sohn Frank, heute einer der erfolgreichsten deutschen Musiktheater-Komponisten und -Produzenten, Professor an der Musikhochschule des Saarlandes, führt den Namen weiter – und erlebte stets: die härteste Kritik kam vom eigenen Vater: »Es gibt ja das Briefzitat von Wagner an Liszt: Was sind wir Komponisten doch für arme Leute. Erst die Sänger erwecken die Musik zum Leben. Er wollte am liebsten Sänger sein. Das zeige ich gern meinem Sohn.« Hinter der Strenge stand aber immer auch Stolz – ein unausgesprochenes Band zwischen Vater und Sohn.

Erinnerung

Siegmund Nimsgern war Titan und Zweifler, in der Welt berühmt, im Saarland zuhause. Ein Sänger – und ein Wortkünstler. »Ich kokettiere gerne damit, dass ich sage, ich bin den Weg des geringsten Widerstandes gegangen – und der war das Singen.« Ob das stimmt? Wer eines seiner fast 250 Alben hört, spürt sofort: nichts an diesem Weg war gering. Nicht in seiner Karriere, nicht danach, nicht für ihn und nicht für seine Umgebung. Mit Siegmund Nimsgern verliert die Musikwelt eine Stimme von unverwechselbarer Energie, eine Persönlichkeit von scharfem Witz und einen unbändigen, niemals zur Ruhe kommenden Geist. Seine Rollen bleiben, seine Worte klingen nach – und mit ihnen die Erinnerung an einen Künstler und Menschen, der, so berichtet der Sohn, selbst im Abschied auf dem Totenbett nicht aufhörte zu kämpfen, zu denken und vor allem: zu singen – Johann Sebastian Bach.