Willkommen in der neuen Klassik-Woche,

heute mit existenziellen Fragen, ob das Dogma die Kunst tötet, mit Bonner Merkwürdigkeiten und der Frage nach der Legitimation von Radioorchestern.

Frisst das Dogma die Kunst?

Neulich hat mich ein Dirigent beim Mittagessen gefragt, ob wir es mit der guten Sache nicht ein bisschen übertrieben hätten. Haben wir das Publikum verloren, während wir der festen Überzeugung waren, für das Gute und Hehre zu streiten? Wann sind Selbstverständlichkeiten wie Gendergerechtigkeit, politische Korrektheit oder die Förderung von Diversität zu Kampfbegriffen geworden? Wann hat es angefangen, dass Leute, die einen aggressiven Feldzug gegen diese Ideale führen, Zulauf bekommen? Und wann hat es aufgehört, dass wir einander zuhören? Ich habe diese Fragen in diesem Essay einmal durchgespielt und finde: »Wir werden eine ‚bessere Welt‘ kaum dadurch erreichen, dass wir andere Menschen in sie hineinzwingen. Wir müssen sie mitnehmen, statt sie zu beschimpfen, sie von der Schönheit der besseren Vision überzeugen, davon, dass es Spaß macht, mit uns zu spielen, sich durch unsere Empathie und Sprache begeistern zu lassen, durch unseren Ausdruck – und nicht, indem wir andere bevormunden.« Mich würde Ihre Meinung dazu interessieren.

Plácido Bonnwitschny

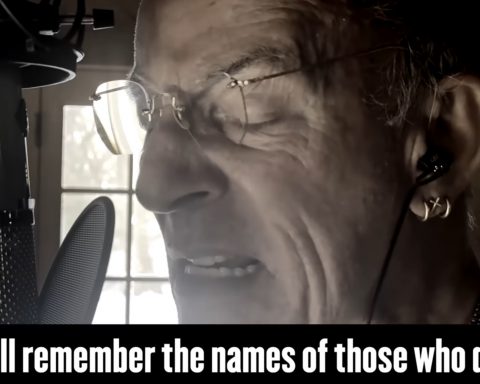

Was ist denn da los in Bonn? Sehnt sich die Oper zurück in jene Zeit, als man noch Hauptstadt des Westens war? Regisseur Peter Konwitschny – zuweilen ein Ungustl mit durchaus anachronistischen Arbeitsgrundsätzen – erklärte schon im Vorfeld, dass er Richard Strauss‘ Oper Die Frau ohne Schatten eher nicht mag: zu frauenfeindlich! Das hinderte Bonn und ihn aber nicht daran, das Stück trotzdem aufzuführen – in einer brutal zerstückelten Version (ich habe ihm dazu einen Brief geschrieben). Aber das ist noch nicht alles! Wenig später lädt das Haus (kein Witz!) tatsächlich Plácido Domingo ein, um »Duette und Ensembles aus Meisterwerken von den bekanntesten italienischen Komponisten der Operngeschichte« zu trällern. War da was? Ist da was? Muss das sein? Zugegeben: Das sind zwei große Legenden, die unser aller Opern-Erweckung waren! Aber ich glaube nicht, dass sie Bonn heute noch erheben, sondern eher merkwürdige Schatten auf das Haus und sein Orchester werfen. Aber vielleicht wird man in der ehemaligen Hauptstadt auch einfach so: Irgendwie scheinen sich hier moderne Vorsätze schnell mit uralten Machtstrategien (so genannten »Pereira-ismen«) zu vereinen – wo, wie und warum beschreibe ich ebenfalls in der Mitte dieses Textes.

Seid verschlungen, Millionen

Dabei könnte doch alles so schön sein: Am 16. Dezember soll die renovierte Beethovenhalle in Bonn nun endlich eröffnet werden. Guido Krawinkel hat für BackstageClassical die Geschichte eines »teuren Trauerspiels« dokumentiert. Unter anderem schreibt er: »Jetzt ist es an der städtischen Betreibergesellschaft BonnCC, die auch das World Conference Center Bonn betreibt, die Halle erfolgreich zu vermarkten. Da gab es dann auch gleich den ersten Knatsch: Zuerst beschwerten sich zahlreiche Vereine, dass die Halle schlichtweg zu teuer für sie geworden sei und dann lehnte die BonnCC auch noch früher alteingesessene Veranstaltungen ab, die nun nicht mehr zur frisch herausgeputzten besten Stube Bonns passen würden. Die aufgerufenen Preise ab 18.000 Euro – inklusive »Brauchtumsrabatt« bei einer Auslastung von 1.400 Besuchern (mit Tischbestuhlung) oder 1.700 (Sitzbestuhlung) – sind in der Tat kein Pappenstiel.«

Die Legitimation der Radioorchester

Die Radioorchester stehen unter Druck. Tom Buhrow oder Markus Söder wollen an ihnen rütteln, und der öffentlich-rechtliche Rundfunk steht grundsätzlich unter Druck. Das weiß auch Anselm Rose, der Geschäftsführer der ROC in Berlin. Er sagt im BackstageClassical-Podcast, dass Radioorchester gerade in Zeiten wie diesen existenziell für unsere Demokratie sind. In einem ausführlichen Gespräch erklärt er, warum die kostenlosen und niedrigschwelligen Angebote der Sender wichtig sind, und wie die digitale Zukunft und das KI-basierte Marketing der Zukunft aussehen. Hörenswert.

Italienische Abwege

Italiens Orchestergewerkschaften kritisieren die Kulturpolitik von Giorgia Meloni, aber ihre politischen Getreuen stellen sich taub: Kulturminister Alessandro Giuli schwärmt in bewusster Macho-Manier über die vom Orchester kritisierte Chefdirigentin und Meloni-Kandidatin Beatrice Venezi am La Fenice: »Sie wird Prinzessin von Venedig und die Orchestermusiker in sie verliebt machen.« Und Melonis Staatssekretär für Kultur, Gianmarco Mazzi drohte gerade eine »künstlerische Überprüfung« aller Opern- und Symphonieorchester an. Das klingt nach Kultur-Gleichschaltung. Ich befürchte, da hilft nicht Mal ein Brief von Brüggi.

Personalien der Woche

Jan Nast bleibt für weitere fünf Jahre Intendant der Wiener Symphoniker. Der Aufsichtsrat bestätigte seinen Vertrag bis 2032. Nast leitet das Orchester seit 2019 und gilt als treibende Kraft hinter dessen Modernisierung und Neuausrichtung. Unter seiner Verantwortung wurde Petr Popelka zum Chefdirigenten berufen und das international tourende Ensemble musikalisch weiter profiliert. +++ Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hat angesichts anhaltender Kritik seine Anteile an der Weimer Media Group vorübergehend an einen Treuhänder übertragen. Weimer betonte, die Entscheidung »allein« getroffen zu haben, um jeden Anschein von Einflussnahme zu vermeiden. +++ Peter Noever, Vorsitzender der österreichischen Operetten-Kurie kann es einfach nicht lassen, und setzt sich noch Mal für Teodor Currentzis ein. So langsam auch egal, finde ich. +++ Der Bariton Eike Wilm Schulte ist gestoben: Ich habe meinem ersten Bayreuth-Wolfram einen kleinen Brief in Richtung Abendstern geschrieben. +++ Viel zu früh, mit nur 56 Jahren, starb der Dirigent Lutz Rademacher, der sich besonders energisch für Neue Musik eingesetzt hat.

Und wo bleibt das Positive, Herr Brüggemann?

Nach fast vier Wochen Probenarbeit mit Mozarts Entführung aus dem Serail in Neustrelitz bin ich wieder zu Hause. Mein Regie-Debüt war ein gigantisch lustvolles Abenteuer! Es ist großartig, wie viele Menschen an einem kleinen Theater an eine Produktion glauben, sich begeistern und unmögliche Dinge möglich machen. Und ich bin Mozart dankbar für sein Genie, denn man sollte nur Opern inszenieren, die man auch liebt: Man hört das Stück immerhin jeden Tag acht Stunden lang! Und gute Musik lässt uns immer tiefer hören. Ach ja, und man sollte auch nicht unterschätzen, wie lang zwei Stunden sein können, wenn man als Regisseur seiner eigenen Arbeit bei der Premiere zuschaut. Mit großer Dankbarkeit gegenüber dem Theater in Neustrelitz und dem Publikum kehre ich aus diesem Abenteuer zurück. Klar, als Kritiker wüsste ich sofort, wo ich nun anfangen müsste, um Brüggemann einen Brief von Brüggi zu schreiben … aber das übernehmen zum Glück dieses Mal andere (hier oder hier).

In diesem Sinne: Halten Sie die Ohren steif.

Ihr

Axel Brüggemann