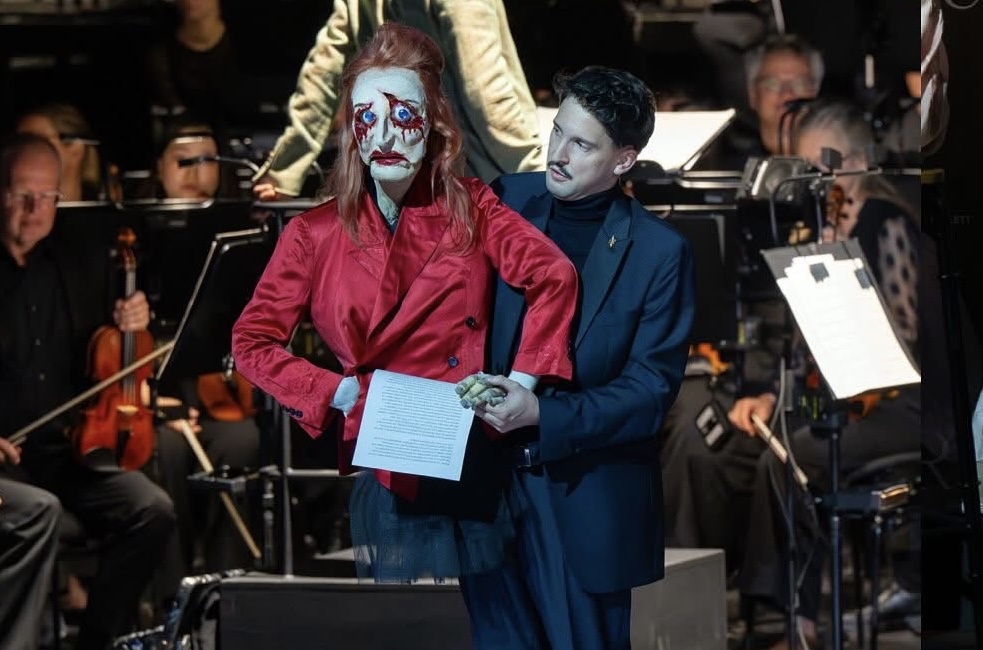

Die Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek schreibt über die Musik: »Etwas, das man wahrnehmen muss, ob man will oder nicht.« Wir dokumentieren ihre Grußbotschaft zur Eröffnung der Hamburger Opernsaison.

English summary: Elfriede Jelinek reflects on the opening of Hamburg Opera under Tobias Kratzer, exploring music as a force that invades consciousness, defies understanding, and demands constant listening and analysis. Unlike speech, music resists belief, reshaping perception and time. She wishes the opera luck, urging openness to its transformative power.

Im Einvernehmen

zur Eröffnung der Hamburger Oper unter dem Intendanten Tobias Kratzer

Beim Reden sprechen Menschen sich aus, aber auch Musik spricht, selbst wenn sie im Hintergrund zu unserem vordergründigen Sprechen abläuft. Ganz still ist es nie, weil es in jedem Moment anfängt und in jedem Moment endet. Gerade geht es schon wieder los. Es wird laut, es bleibt leise, es wird leise, es bleibt laut, es wird gesungen, gesprochen; ich muß mir in einer Oper nicht vergegenwärtigen, was Oper ist, ich bin ja mittendrin!, soviel weiß ich, weil ich manchmal auf dem Kopf zu stehen komme und doch für was ganz andres gekommen bin.

Eine neue Ära der Hamburger Oper beginnt, und ich kann nicht anders, als ihr Glück zu wünschen, ich werde ja ein kleines Teilchen davon sein, Olga Neuwirth hämmert grad die Nägel rein, damit die Kiste nicht vorzeitig aufgeht und etwas entläßt, wesenlos, körperlos, fließende und verfließende Zeit auch dieses Gespinst, nein, Gespenst, vielleicht wird einmal auch diese zeitgenössische Oper eine Verflossene sein, bleiben Sie also bitte so lang drin wie möglich, versuchen Sie nicht, vorzeitig auszusteigen: Musik ist das, was man wahrnehmen muß, wenn sie erklingt, ob man will oder nicht, man soll ihr auch gar nicht entkommen. Sie kickt sich mit Kopfstößen in unser Bewußtsein, spricht ihre eigene Sprache, die wir zu verstehen suchen; doch jeder versteht sie anders, denn Musik reißt uns aus unserem selbstverständlichen Dasein und drängt uns zu einer Analytik ihrer Rede, jeden Moment. Jeder Moment Musikhören ist gleichzeitig eine Aufforderung zur Analyse.

Beim Gerede ist das anders, meist sind wir damit zu beschäftigt und kommen nirgendwohin und verstehen nur uns selbst, das aber einvernehmlich. Man sagt, Musik solle man „verstehen“, und wer sie nicht verstehe, der solle sie gar nicht erst hören oder was andres hören, was wiederum ein andrer nicht verstehen will. Zur „normalen“ Rede sagt Heidegger, daß der Zusammenhang mit Verstehen und Verständlichkeit deutlich wird, aus einer „zum Reden selbst gehörenden existenzialen Möglichkeit, aus dem Hören“. Wenn wir nicht recht gehört haben, wenn wir glauben, nicht recht gehört zu haben, weil es nicht sein kann, was da gesagt wurde, dann sagen wir zur Sicherheit, wir haben nicht verstanden, weil wir eben nicht glauben können, was wir da gehört haben. Aber gehört haben wir es, das steht fest. Soviel zum Sprechen, noch mehr können Sie selber dazu sagen, jederzeit, zu jedem. Bei der Musik können wir eigentlich auch nie glauben, was wir gehört haben, weil das Hören von Musik das Glauben nicht einschließt, sie ist eine Tautologie, in jedem Augenblick das, was sie ist, das bei jedem aber anders ankommt. Alles ist zu diesem Sprechen, in das alles hineingeht, vom gemeinsamen rhythmischen Atmen Indigener bis zu Mozarts Don Giovanni, alles ist nicht ein für allemal gesagt, weil immer alles dazu gesagt werden kann. Bis hin zu Olga Neuwirths Opern.

Das kann doch nicht wahr sein!, sagen wir zu dieser Sprache, die ihre Wahrheit wie einen Rucksack mit sich trägt, erst wenn sie sich umdreht, diese Musik, also sozusagen hinterher, sehen wir, was wir da vorhin vorn gehört haben und sehen, was wir gar nicht gehört haben, weil wir eine Sekunde lang nicht aufgepaßt haben: Schon war es in uns drinnen! Wir haben es nicht gemerkt, aber es ist jetzt angekommen, was da hinter der Musik hergeschleift wurde, ihre Bürde, die sie zu tragen hat wie eine Schleppe. Vielleicht wissen wir sogar etwas, das mehr ist als das, was wir vor einer Sekunde gewußt haben. In dieser Sekunde kann sich Musik bis in den Grund unserer Existenz, auch wenn sie letztlich grundlos ist, vorgearbeitet haben und dort eine Art Wühlarbeit leisten, die uns dauerhaft verändern kann.

Aber da kommt schon der nächste Ton, die nächste Kaskade, der nächste Gesang, kommen die nächsten Orchesterklänge, sie alle kommen in der Oper zuverlässig, wie ein Lebensabschnitt dem anderen folgt, und dabei haben wir auch noch selbst unser Binkerl, unseren Rucksack zu tragen, wie der Volksmund in Österreich sagt. Da darf sich nichts vordrängen, denn es muß alles in der richtigen Reihenfolge wahrgenommen werden, gleichzeitig aber immer auch retrospektiv, von vorn wie von hinten, also auch wenn wir im Hören zurückschauen und gleichzeitig nach vorn, um die Gegenwart jedes Tons einordnen zu können, denn keiner kommt allein, sie kommen immer im Ringelreihn, egal wie viele, sie gehen gleichzeitig vorwärts und zurück, und wir stecken mittendrin. Die Musik hält uns dann gebannt im gleichzeitigen Rückwärts wie Vorwärts fest. Wir hören auf nichts mehr sonst, nur auf das Hören selbst, das der Musik zugehörig ist.

Unser Gehirn ist vielleicht manchmal zu faul für Musik. Trotzdem muß sie immer wieder aufgesucht werden, ob wir uns einer Musik widersetzen, die wir nicht hören wollen, oder uns zu ihr setzen, ob wir uns mit ihr auseinandersetzen oder uns in ihr verlieren, wie man sagt, egal, so oder so, letztlich finden wir uns doch wieder. Wir sind in Sicherheit, können allerdings nicht aus unsrer Haut heraus, so wie Musik nicht aus unseren Ohren herauskann, wenn sie einmal drinnen ist, höchstens, um die nächsten Takte, die gar kein Taktgefühl brauchen, hereinzulassen. Im Opernhaus können wir uns nicht willkürlich auseinandersetzen wie wir wollen, aber wir müssen uns, ob wir wollen oder nicht, mit dieser „Seinsart des verstehenden Hörens“ ins Vernehmen setzen, das kein Einvernehmen sein muß, aber vernehmen muß man dabei schon etwas. Und dabei hört einer nur ein Geräusch, der andre gleichzeitig wunderbare Harmonie, der dritte gar nichts, und die Vierte vergißt sich womöglich selbst darin und sucht sich noch lange nach dem Ende. Aber auch vergessen läßt uns die Musik nie, die Zeit selbst können wir ja auch nicht vergessen, auch wenn wir das manchmal behaupten. Und hörten wir nicht aufeinander, könnten wir auch Musik nicht hören, wir hätten keine Empfindung für sie.

Ich wünsche der Hamburger Oper mit dem neuen Intendanten Tobias Kratzer nun viel Glück. Mir auch, damit ich nicht dauernd rede, sondern höre, bis es mir vergeht, das Hören und das Sehen. Hier kommt es herbei, Hören und Sehen Hand in Hand, sie klammern sich förmlich aneinander, um einander Halt zu geben, aber anhalten wollen wir das nicht, es soll ja weitergehen. Man nennt es Oper, und es muß gleich auf die Bühne. Nur noch etwas Geduld bitte…

Elfriede Jelinek