Die Schönheit der stillen Traurigkeit: Händels Oper »Tamerlano« begeistert bei den Festspielen in Göttingen

English summary: At the Göttingen Handel Festival, the opera Tamerlano impressed with its emotional depth and musical brilliance. Though rarely performed, it showcased Handel’s mastery through stunning arias and duets. A dark, minimalist staging emphasized the tragic beauty of this moving production.

Die Opernpremiere bei den traditionsreichen 105-jährigen Händel-Festspielen in Göttingen (wo der Komponist nie weilte) ist das kulturelle Ereignis im Jahreslauf der Universitätsstadt an der Leine. Das akademische Publikum und Gäste aus dem, In- und Ausland (darunter viele Engländer) strömen in das Deutsche Theater, um einer aufwendigen Produktion beizuwohnen, die in acht Tagen fünfmal präsentiert wird – um dann für immer zu verschwinden.

Diesmal war Tamerlano angekündigt. Das Werk von 1724 gehört gar nicht unbedingt zum festen Kanon der Händel-Hits. Warum nicht? An der Musik kann es nicht liegen, denn die dreieinhalb Stunden reine Spielzeit erwiesen sich als eine Kette in allen Farben leuchtender Edelsteine. Keine Arie, kein Rezitativ, aus dem nicht das volle Können Händels spricht, eine Freude für Verstand und Sinn gleichermaßen. Nehmen wir nur den dritten Akt: Auf Tamerlanos Wutarie A dispetto, dem die Fäden aus der Hand gleiten, folgt kurz darauf das bewegende Duett Vivo in te, mio caro bene … mia dolce vita von Asteria und Andronico. Welch Dramatik, welche Kontrast, welch Innigkeit!

Oper ist Unwahrscheinlichkeit

Vielleicht liegt die geringere Beliebtheit bei Opernhäusern und Festspielen an der Handlung, die mehr noch als bei anderen Werken verworren und unlogisch ist und noch dazu holterdiepolter in ein unglaubwürdiges Lieto fine mündet. Oper ist Unwahrscheinlichkeit. Oper ist Emotion. Und beides gab es am 17. Mai im Übermaß.

Worum geht es? Tamerlano, das ist Timur, aber mit dem historischen Mongolenfürsten aus dem 15. Jahrhundert, dessen Leben eine einzige Abfolge von Schlachten war, hat dies nichts zu tun. Es könnte auch ein japanischer Kaiser oder ein äthiopischer Herrscher.

Tamerlano also hat seinen Feind, den Osmanenherrscher Bajazet, besiegt und ihn und seine Tochter Asteria gefangengenommen. Die liebt Tamerlanos Vertrauten, den Griechen Andronico (und er sie), doch der siegreiche Fürst hat selbst sein Auge auf sie geworfen und bietet Andronico seine Verlobte Irene an. Das kann nicht gut gehen, Liebe rangiert immer vor Macht. Asteria ist zum Schein bereit, Tamerlano zu heiraten. Vater und Geliebter sind empört. Asterias Dolchstoß auf den Gehassten misslingt, die Sache eskaliert. Bajazet nimmt Gift und stirbt. Das nun endlich rührt den Despoten, und alles wird gut. Gut?

Zwischen Schwarz und Weiß

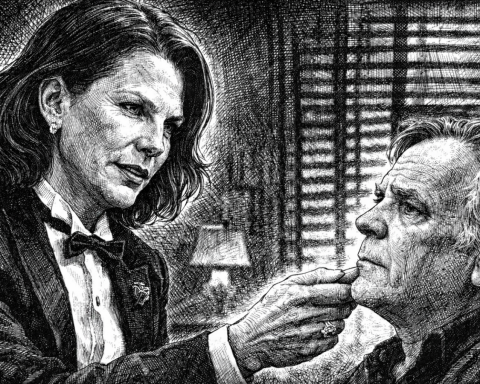

Rosetta Cucchi und ihr Bühnenbildner Tiziano Santi siedeln alles in einem schwarzen Kasten an, der den düsteren Palast des Mongolen darstellt. Eine große farblich changierende Scheibe schwebt darüber. Schwarz und weiß dominieren die Kostüme (Claudia Pernigotti) und das Gebäude, das nach und nach Risse bekommt. Tamerlano ist ein Oberekel. Seine Macht beherrscht zwar Leben und Tod der Personen, nicht aber deren Gefühle. Nach dem Selbstopfer Bajazets, das durchaus Züge von Christi Opfertod trägt, bricht Tamerlanos Hass zusammen: Vinto io son, Ich bin besiegt, singt er, um sich dann (librettowidrig) zu dem Toten zu legen.

Die freie Spielfläche wird für Konstellationen genutzt, die die Konflikte sichtbar machen. Cucchi scheut keine Lebenden Bilder, nötigt die Darsteller nicht zu Aktionismus. Das lässt der Musik freie Bahn für die Aufmerksamkeit der Besucher. So kann man das machen.

Wie fast immer in Göttingen konnte das begeisterte Publikum hervorragende Stimmen genießen. Lawrence Zazzo (Countertenor) als Tamerlano sang und spielte sein Rolle hervorragend aus, desgleichen mit Yuriy Mynenko der zweite Counter als Andronico. Beide verfügen über durchaus kräftige, vielfach wandelbare Stimmen. Das gilt auch für den Tenor Juan Sancho als Bajazet, dessen vokales Hassen und Leiden unter die Haut gingen.

Die Schönheit des fahlen Moll

Die beiden weiblichen Hauptrollen hielten das Niveau. Die Sopranistin Louise Kemény als Asteria hatte eine angesagte leichte Indisposition ihrer Stimme. Umso bewundernswerter, wie sie mit nahezu voller Kraft der Partie Gestalt zu geben vermochte. Dara Savinova (Mezzo) als Irene trat als Temperamentbündel mit großer Koloratursicherheit auf. Sreten Manojlović als Leone schließlich, dessen Rolle kaum dramaturgische Bedeutung hat, rundete das Sextett mit seinem profunden und raumfüllenden Bass ab.

All das setzte sich auf den kristallinen Fluss des FestspielOrchesters, das von George Petrou geleitet wurde. Ohne Mätzchen, ohne Aufgeregtheiten floss das dahin, prächtig Streicher wie Holzbläser.

Ganz zum Schluss gab es einen unerwarteten Moment. Der schale Schlusschor wurde Asteria, Irene, Andronico und Leone überantwortet, und die vier trugen dies ohne Orchester vor, was das Ganze in eine oratorische, geistliche Sphäre entrückte. Genial. Endete je eine Barockoper fahler und trauriger als dieses schaurige e-Moll? Chiara splende la face d‘Amor, hell erstrahlt die Flamme der Liebe. Soll man das glauben? Text und Musik klaffen kilometerweit auseinander. Alles endet in schaurigem e-Moll. Fast mochte man nicht klatschen, doch der Beifall brach sich zurecht Bahn, völlig zurecht, denn wieder einmal war bei den Festspielen in Göttingen Großes gelungen.

★★★★★