Nick Pfefferkorn, Leiter des Verlags Breitkopf & Härtel, hat den Zustand der zeitgenössischen Musik kritisiert. Der folgende Aufschrei zeigt die Fragilität eines Betriebs, der Kritik schnell als Majestätsbeleidigung deutet. Thomas Schmidt-Ott hat die Musica Viva zusammen mit Udo Zimmermann verantwortet – und fühlt sich bestätigt.

English summary: Nick Pfefferkorn of Breitkopf & Härtel criticized contemporary music as detached and overly complex, arguing it ignores audiences and often disappears after its premiere. The furious backlash exposed a fragile system that treats critique as heresy. Musica Viva co-director Thomas Schmidt-Ott says the reaction confirms his long-held concerns.

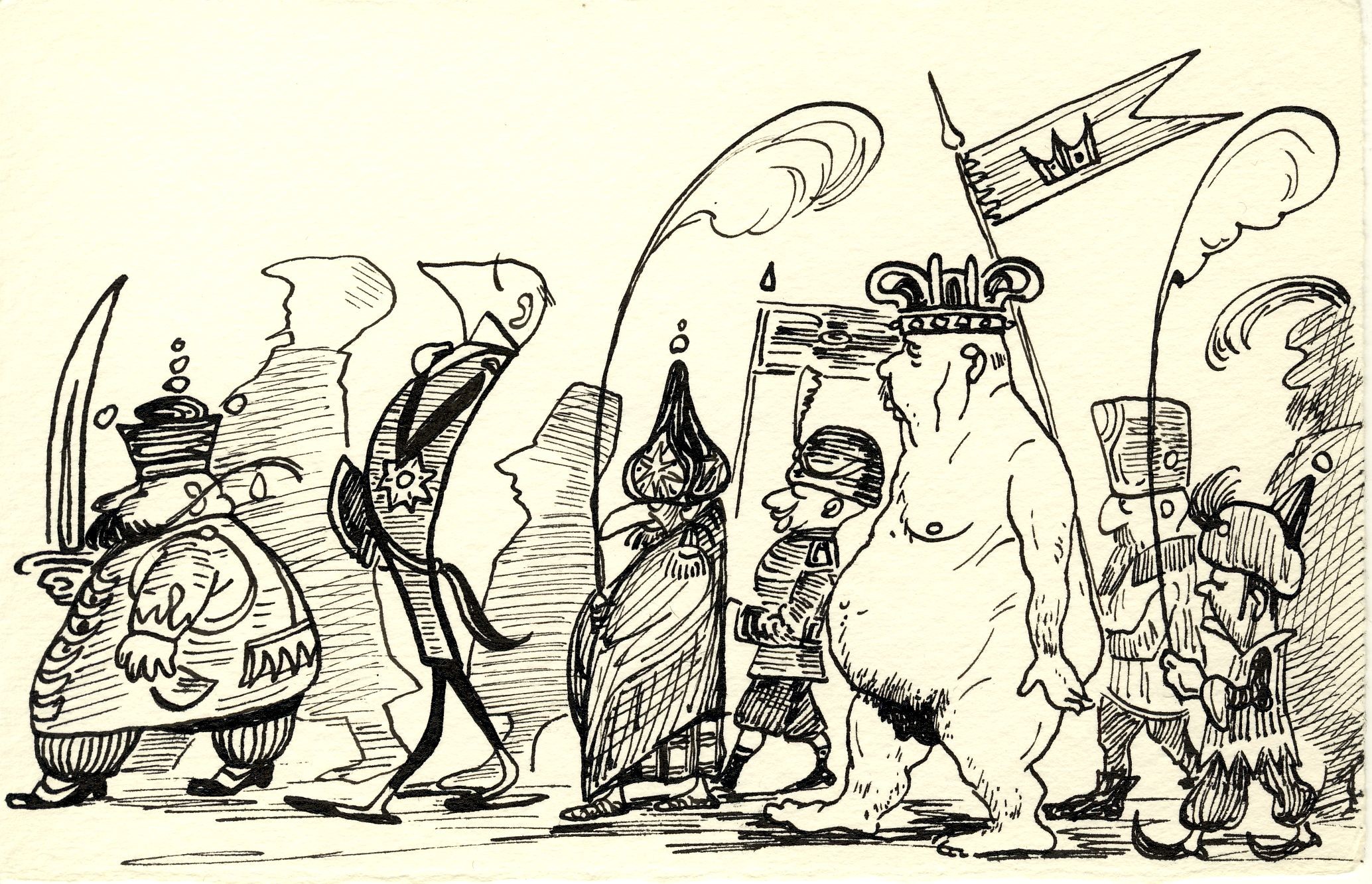

Bald ist Weihnachten. Zeit für Märchen: Es begab sich in jener glitzernden Jahreszeit an einem Hofe, an dem Kaiser nach Gutdünken residierten und ihre Garderobe so häufig wechselten wie ihre politischen Überzeugungen. Unser Kaiser war ein besonderer: ein Influencer avant la lettre. Kommentare zum Faltenwurf seiner Roben verbreiteten sich schneller als jedes Dekret – und wurden mit größerer Hingabe diskutiert. Über Staatsgeschäfte zu parlieren war öde, über Stofflichkeiten hingegen geriet man gern ins Schwelgen.

An diesen Hof arbeiteten zwei Weber. Sie waren so selbstbewusst wie Start-up-Gründer in der Höhle der Löwen. Die beiden behaupteten, dass ihre Stoffe von solch überirdischer Qualität seien, dass nur jene sie wertschätzen könnten, die nicht dumm seien. Heute würde man sagen: »Unser Produkt ist so exklusiv, dass jede Kritik unweigerlich beweist, dass man es nicht verstanden hat.«

Der Kaiser, ein Politiker, der jede Pressekonferenz für eine Reality-Show hielt, und die Gabe besaß, aus einem Fetzen Stoff »the greatest garment you’ve ever seen, belive me!« zu machen, war entzückt. Die Weber richteten sich ein, webten mit hohem Körpereinsatz auf leeren Webstühlen und jubelten: »Wie prachtvoll! Wie fein!« Der Hofstaat neigte ergeben die Köpfe. Denn wer gibt schon gern zu, dass er… nun ja… nichts sieht? Natürlich sah niemand etwas. Nicht die Minister, nicht der Kaiser, nicht die Schneider, nicht einmal der Hofhund. Doch alle schwärmten. Das Muster: ein Wunder! Die Farben: ein Mysterium! Die Textur: eine Revolution!

Dann kam der große Tag des Umzugs. Der Kaiser schritt splitterfasernackt hinaus auf die Straße, und das Volk jubelte: »Wie prachtvoll! Wie fein!« Bis ein Kind (in jedem Märchen ein Synonym für gesunden Menschenverstand) – rief: »Der hat ja gar nichts an!« Und plötzlich hallt es aus allen Gassen, Dachfenstern und Social-Media-Feeds: »OMG! Der ist ja nackt!«

Der Kaiser hörte es, ihm schwante etwas Böses, doch er ging weiter. Denn Stehenbleiben wäre einem Geständnis gleichgekommen. Und Geständnisse passen nicht zur Hofetikette.

Schnitt. Gegenwart. Ein Verlag, ein Interview. Und eine andere Art der ‚Unsichtbarkeit‘

Spulen wir ein paar Jahrhunderte nach vorn. In die Welt der Klassik. Hier gibt es heute zwar keine Kaiser, aber Komponisten, Verlage, Veranstalter, Musiker und Kritiker. Und mitten in deren blühenden Landschaft aus Uraufführungen, Neue-Musik-Festivals und Tonträger- und Rundfunkproduktionen sagte dieser Tage jemand etwas, das am Hofe unseres eingangs erwähnten Freundes als Majestätsbeleidigung gegolten hätte: Nick Pfefferkorn, Chef des ehrwürdigen Verlags Breitkopf & Härtel, formulierte es so nüchtern, dass es beglückt: »Leider ist es absoluter Standard, dass zeitgenössische (Auftrags-)Werke erst dann begonnen werden, wenn der Kompositionsauftrag unterschrieben ist. Oft kommt am Ende solch ein ‘musikalischer’ Blödsinn bei raus, der über die Uraufführung und vielleicht eine Folgeaufführung nicht hinauskommt, weil sowas eben kein Mensch hören will (und ertragen kann).«

Klarer geht kaum

Pfefferkorn legt seinen Finger in die klaffende Wunde: dass sich nämlich ein Gutteil der zeitgenössischen Musik seit Schönbergs »Luft von anderem Planeten« 1907/08 immer weiter von den Hörgewohnheiten der Publika entfernt hat. Je komplexer desto besser, scheint das Motto. Je verkopfter desto wertvoller. Je »radikaler« desto Drittmittelwürdiger. Und bei alledem gerne so unnahbar, dass manche Werke nach der Uraufführung schneller in den Verlagsarchiven verstauben als ihr Schlussakkord im Saal verklingt.

Pfefferkorn wagt auszusprechen, dass das Publikum keineswegs dümmer geworden ist, sondern dass Musik keine Chance auf ein Überleben hat, wenn sie keinen Kontakt zu ihren Hörerinnen und Hörern sucht. Und wie reagiert die Zunft auf derartig gesunden Menschenverstand? Wie der Hofstaat beim Kaiser: Empörung! Entrüstung! Ein Chor der Unantastbarkeitsverfechter. Die Weber – pardon: Komponisten – fühlen sich verunglimpft. Lachenmann: »entsetzt«. Die Minister – pardon: Verlage – beschwichtigen. Und die Kulturjournalisten – pardon: Feuilletonisten – poltern: »Ein Satz, der so unterirdisch ist, Ressentiments reproduziert, voller Widersinn zumal, dass man sich fragt, wie aus diesem engagierten Verlag so ein Quatsch kommen kann… Wer solche Verleger hat, hat viel Grund zum Weinen.«

Eine Parallele, die sich von selbst erzählt

Nun. Beide Geschichten handeln von »Unsichtbarkeit«, die zum Qualitätsmerkmal verklärt wird. In beiden Fällen wird das Publikum zum Problem erklärt, wenn es nichts erkennt. Und in beiden regiert ein höfischer Codex, in dem Kritik kulturell oder sozial geahndet wird. Die Kaiserinnen und Kaiser der Musikwelt tragen nicht selten Gewänder zur Schau, die nur noch »Eingeweihte« sehen können. Die Weber heißen dort »Komponisten von zeitgenössischer Relevanz«. Und das Kind, das ruft, es sei unhörbar (im Sinne von: nicht zum Aushalten), gilt flugs als Banause. Nick Pfefferkorn hat diese Rolle übernommen – und wurde geprügelt, als hätte er im falschen Moment »Der ist aber nackt!« gerufen. Dabei hat er lediglich etwas getan, was man im Kulturbetrieb mitunter seltener findet als ein wohltemperiertes Subkontra-F. Er hat hingehört – und schlicht die Statistik bemüht: was wurde wie oft nach seiner Uraufführung von anderen gespielt.

Und die Moral?

Vielleicht diese? Kunst darf alles dürfen. Neue Musik täte gut daran, nicht am Publikum vorbeizukomponieren. Intellektuelle Webstühle sollten weniger bedient werden als emotionale. Oder, feuilletonistisch kondensiert: Die Kaiserinnen und Kaiser der zeitgenössischen Musik müssen nicht nackt sein. Sie sollten sich – fremde Planeten hin oder her – trauen, etwas anzuziehen, das im Konzert gern gesehen, gern gehört wird. Und zwar nicht mit der typischen Abonnenten-Attitüde »Ich muss halt da durch«, bevor das populäre Werk die Sinne erfreut.