Zerstören zu viele Dogmen das Spiel unserer Kunst? Ein Plädoyer dafür, warum wir in der Kunst ertragen müssen, was wir eigentlich für unerträglich halten – und warum selbst die besten Ideale nicht zum Konzept werden dürfen.

English summary: This essay argues that rigid political dogmas and moral correctness are stifling the playful freedom of art. A conductor suggests cultural institutions have overwhelmed audiences with ideology, fueling backlash and eroding dialogue. The author urges that art remain a space for risk, ambiguity and experimentation, where even uncomfortable ideas can be explored, rather than replacing creativity with enforced political concepts.

Vor einiger Zeit bin ich beim Mittagessen mit einem Dirigenten in einen spannenden Diskurs abgebogen. Angefangen hat alles mit seinem Satz: »Vielleicht haben wir es übertrieben.« Was er meinte: Haben unsere Kulturinstitutionen ihre Zuschauerinnen und Zuschauer mit ihren Botschaften, Provokationen und politischen Korrektheiten überfordert? »Der beste Vorsatz hilft ja nicht, wenn man die Leute nicht erreicht«, sagte der Dirigent. Und schlimmer noch: Wenn eine gut gemeinte Haltung sofort eine wütende Gegenreaktion provoziert. Schnell ging es zwischen Pasta und Panna cotta um nicht weniger als die Frage, welche Rolle die Klassik im aktuellen Kulturkampf einnehmen sollte.

Wann sind Selbstverständlichkeiten wie Gendergerechtigkeit, politische Korrektheit oder die Förderung von Diversität zu Kampfbegriffen geworden? Wann hat es angefangen, dass Leute, die einen aggressiven Feldzug gegen diese Ideale führen, Zulauf bekommen? Und wann hat es aufgehört, dass wir einander zuhören?

Wann haben wir aufgehört einander zuzuhören?

Der Dirigent, mit dem ich mich traf, gehört – das kann man wohl sagen – zur Speerspitze des modernen (und durchaus auch provokanten) Theaters. Doch inzwischen hat er Zweifel: »Ich befürchte, dass wir vor lauter Überzeugung von unserem richtigen Handeln einen großen Teil der Menschen einfach verloren haben«, sagte er. »Menschen, die eigentlich ähnlich denken wie wir, die ähnliche Werte haben.« Haben wir in den letzten Jahren zu viel Dogma und zu wenig Spiel in die Musik gebracht? Zu viel Regel und zu wenig Anarchie? Zu viel Moral und zu wenig Spaß?

Ich glaube inzwischen, dass etwas dran ist an seiner These. Wir befinden uns seit Jahren auf politischer wie auf gesellschaftlicher Bühne in einem immer härter geführten Kulturkampf, der von der Politik auf die Kunst und die Bühne überschwappt.

In den letzten Monaten habe ich oft darüber geschrieben, wie Claudia Roth die nationale Kulturpolitik umgedeutet hat: Statt strukturellen und finanziellen Grundlagen für kulturelle Vielfalt (auch im politischen Sinne) zu schaffen, hat sie den Kulturschaffenden politische Richtungen vorgeschrieben, etwa durch ihre spezielle Förderpolitik. Damit hat sie eindeutig versucht, bestimmte politische Haltungen innerhalb der Kultur zu bevorzugen.

Revanchismus ist auch keine Lösung

Obwohl ich einen Großteil der Grünen Ideale teile, habe ich es stets für problematisch gehalten, die eigene, demokratische Macht zu nutzen, um einen anderen (ebenfalls demokratisch legitimierten Teil) der Kultur zu bestrafen. Ich hatte gehofft, dass Wolfram Weimer den Trend der Politisierung der Kultur zurückdreht, dass er auf Revanchismus verzichtet. Doch das Gegenteil ist der Fall: Auch Weimer betreibt reale und symbolträchtige Ideologiepolitik für seine Klientel, statt Kulturpolitik als weitgehend neutralen Managementprozess zu begreifen.

Ich persönlich ernte oft Kritik, wenn ich Claudia Roth als Initiatorin dieser neuen Kulturpolitik auf Bundesebene beschreibe. Manchmal scheint es, dass die so genannte »Linke« etwas für sich in Anspruch nimmt, was sie dem sogenannten»Konservativen« nicht zugesteht. Und an dieser Stelle wird der Diskurs dann problematisch. Besonders, wenn sich zudem die Ebenen von Politik und der Kunst vermischen. Wenn nicht mehr unterschieden wird zwischen intellektueller Herleitung und emotionaler und spielerischer Kraft des Theaters, wenn die Dramaturgie wichtiger wird als die Kreativität, wenn es nur noch um die Überzeugungen und gar nicht mehr um die Kunst geht – nur noch um das Dogma und nicht mehr um die Oper.

Es irritiert die Pauschalität des Protests

Mich irritieren jede Art von pauschalen Protesten, etwa wenn sie sich blind gegen jede Form des Blackfacing richten (auch gegen das spielerische). Oder wenn in Freiburg grundsätzlich gegen die Aufführung einer Madame Butterfly protestiert wird, da die Oper per se ein »kolonial anti-asiatisch-rassistisches Stück« sei. Ohne Rücksicht darauf, ob nicht gerade diese Problematik die Butterfly spannend für unsere Zeit macht, wir sie nur kritisch in den Diskurs stellen müssen: Als Spielfläche einer Debatte.

Neulich erzählte mir ein Komponist über seine Idee, einen Außerirdischen auf der Bühne landen lassen zu wollen, der aber – so erklärte es ihm das Theater – nicht von einem schwarzen Tänzer gespielt werden könne, da dieses diskriminierend wirken würde. All das ist ebenso befremdlich wie auf der anderen Seite die Forderung katholischer Geistlicher nach der Absetzung von Florentina Holzingers Sancta.

Nicht dass wir uns missverstehen: Antidemokratische und menschenverachtende Kultur gehört verboten, sobald sie gegen die Würde von Menschen verstößt. Aber innerhalb unserer Gesetze sollte die Kunst frei zur Entfaltung sein – auch, wenn sie schwer zu ertragen ist. Kunst ist dazu da, spielerisch mit unseren Tabus zu jonglieren! Das muss für Rechts ebenso gelten wie für Links.

Wir dürfen auch nicht vergessen, dass kulturelle Aneignung ebenso wie ihre moralische Kritik, dass das das Anzweifeln von Autoritäten und der Geist der Vielfalt schon immer Grundlage aller Kultur waren. Kultur ist ein Aushandlungsprozess, bei dem bestehende Grenzen überschritten werden müssen, um sie neu zu debattieren.

Grenzen müssen überschritten werden – in alle Richtungen

Brauchen wir wirklich eine neu edierte Zauberflöte, oder ist die Auseinandersetzung mit doppeldeutigen Figuren wie Monostatos oder Osmin (beide haben von Mozart wunderbar zarte Arien auf ihre fremden Stimmen komponiert bekommen) nicht genau jene Arbeit, um die es innerhalb einer Produktion gehen muss? Ist es nicht die Idee von Klassikern, dass ihre Ambiguität immer wieder neu überprüft wird? Ja, lernen wir nicht gerade von Mozart eine Tugend, die unserer Zeit so sehr abgeht: Dass er jeden seiner Charaktere liebte – von der Königin der Nacht über Papageno bis zu Sarastro und Monostatos?

Der politische Aktivismus innerhalb der Kunst erinnert mich zuweilen an das verheerende Ende der großen Ziele der Jakobiner. Es ist nicht weit vom revolutionären Ruf nach »Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit« bis zur Forderung nach Zensur und dem Verbot aller Andersdenkenden. Wohlgemerkt: Auf allen Seiten! Damit auch an dieser Stelle kein Missverständnis aufkommt: Ich vergleiche linke Kulturpolitik nicht mit rechtsradikaler Kulturpolitik, die noch ganz anders operiert und ihre vermeintlich nationalen »Werte« auf Tod und Verderben, ohne Rücksicht auf humanistischen Ideale und breite Debatte durchsetzen will. Aber wir sollten schon allen demokratischen Perspektiven unsere Bühnenscheinwerfer zum Ausleuchten ihrer Ideen in die Hand geben.

Wir haben das Spiel verlernt

Ich glaube, dass gerade in Zeiten wie diesen, in denen die Extreme in der Realpolitik unvereinbar aufeinandertreffen, die Kultur jener letzte Ort sein kann, an dem das Spiel in den Vordergrund rückt, um neue Verhandlungsräume zu eröffnen. Kultur als Ort, an dem wir risikolos unsere wahren Befindlichkeiten auf die Bühne legen können. Als Ort, an dem wir uns der Kritik stellen können, ohne reale Risiken einzugehen. Ein Ort, an dem das Spiel zur Schule für unsere Wirklichkeit werden kann. Die unbestechlichen Mittel der Kunst sind Humor, Lachen, Trauer, Wut, Liebe, Schwermut oder die Leichtigkeit – vor allen Dingen aber: die Selbstironie! All diese Zustände können unter realpolitischen Dogmen nicht gedeihen.

Gerade wenn wir überzeugt davon sind, dass patriarchale Strukturen, latenter (und struktureller) Rassismus so wie nationale Kulturpolitik endgültig überwunden werden müssen, wäre es wichtig, diese Ziele immer auch innerhalb der Kunst zu formulieren, also innerhalb des Spiels und der Inszenierung. Wir werden unsere Welt der Zukunft kaum dadurch erreichen, dass wir andere Menschen in sie hineinzwingen. Wir müssen sie mitnehmen, statt sie zu beschimpfen, sie von der Schönheit der besseren Vision überzeugen, davon, dass es Spaß macht, mit uns zu spielen, sich durch unsere Empathie und Sprache begeistern zu lassen, durch unseren Ausdruck – und nicht, indem wir andere bevormunden. Ich glaube das ist, was auch der Dirigent beim Mittagessen meint.

Stehen wir unseren Idealen selbst im Weg?

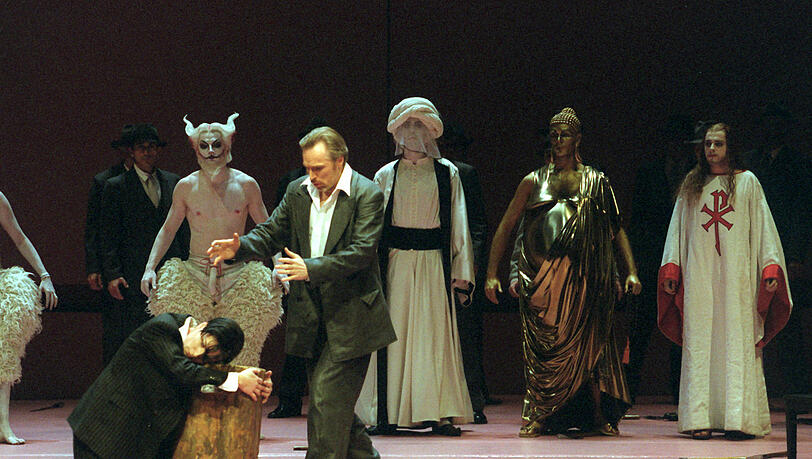

Tatsächlich stehen sich viele Kulturschaffende genau dabei inzwischen oft selbst im Weg. Die Kunst ist nicht zur Bestätigung der eigenen Position (»Wie geht es mir mit der Welt?«) erfunden worden, sondern zur andauernden Hinterfragung gerade unserer eigenen Verbohrtheiten (»Wie geht es anderen mit mir?«). Dafür aber müssen wir den Raum der Bühne als Versuchsanordnung verstehen, in dem jeder Mensch in jede Rolle schlüpfen kann, ohne sie auch im wahren Leben verkörpern zu müssen. Auf der Bühne kann der Kluge den Dummen und der Dumme den Klugen mimen, der Koreaner den deutschen Heldentenor und der Deutsche einen türkischen Haremswächter. Auf der Bühne kann im Spiel experimentiert werden, was passiert, wenn das Unsagbare ausgesprochen und das undenkbare gedacht wird. Notfalls schließt sich am Ende der Vorhang ohne Applaus. Aber die Welt geht davon nicht unter.

Es ist auch nicht gesund, wenn die »guten Werte« (und ich meine das vollkommen unironisch) heute oft einseitig gefördert werden. Da fördern alte Bundesmittel aus der Ära Claudia Roth tatsächlich fünf Festivals mit über zwei Millionen Euro, um am Ende Konzepte wie »Eins-zu-Eins-Konzerte« vorzustellen. Da schaut man auf die Dramatis Personae und schnell lassen sich Verbindungen zwischen den Mittel-Vergebern und den Mittel-Empfängern herstellen. Auffällig ist auch, dass eine junge Generation, die gern den radikalen Wandel predigt, im Hintergrund bereis ähnliche Netzwerke spinnt wie jene Musikmanager-Generation, der sie den Kampf angesagt hat: Da setzt man sich für Gender-Gerechtigkeit ein und feiert sich gleichzeitig für einen »rein männlichen« Podcast. Da kritisiert man alten Filz und hebt gleichzeitig seine Lebenspartnerinnen oder Lebenspartner in die eigenen Konzertreihen. Mancher »moderne« Kulturmanager betreibt schon heute ziemlich viel »Alexander Pereirarismus«. Oder anders gesagt: Die moralische Glaubwürdigkeit einer jungen Kultur-Generation deckt sich nicht immer mit ihren eigenen, jakobinischen Ansprüchen.

Kümmern wir uns um die Kunst – von allen Seiten

Grundsätzlich scheint der öffentliche Diskurs immer wieder das in den Hintergrund zu drängen, worum es eigentlich geht: Die Kunst und Kultur, die unsere Theater auf die Bühne stellen. Kulturpolitik und Kulturmanagement müssen sich endlich wieder dazu bekennen, Kultur in all ihren Spielarten zu ermöglichen, ihr finanziellen und gesellschaftlichen Freiräume zu öffnen, sie zu managen – unabhängig von politischer Couleur. Nur so kann die Kultur zu jenem inspirierenden Ort für unsere gerade ziemlich verfahrene Wirklichkeit werden, an dem wir gemeinsam eine bessere Zukunft zur Diskussion stellen können. Und zwar: In der Freude am gemeinsamen Spiel. Und im Spaß am Streit.