Die deutsche Kulturpolitik steht unter Spardruck, der Mut zu Reformen fehlt. Beim Hauptstadtkulturgespräch des VBKI wurde deutlich: Zukunftsfähig bleibt Kultur nur, wenn sie sich öffnet – für neue Finanzierungswege, neue Zielgruppen und echte Relevanz.

English summary: A gray Berlin day frames sharp critiques of government optimism and cultural stagnation. At a VBKI debate, speakers argue that relevance—not tradition—must drive culture: embrace sponsorship, engage youth, rethink institutions. Berlin’s culture can be vibrant again—if it finally changes.

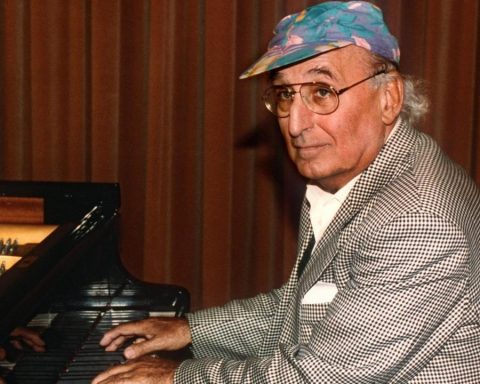

Mittwoch in Berlin. Ein grauer Herbsttag. Die Wirtschaftsweisen legen ihr Jahresgutachten vor. Und es liest sich wie ein Strafzettel für die gesamte Bundesregierung. Fünf Spitzenökonomen attestieren überschätzten Optimismus, unterbewertete Investitionen und eine Haushaltsfantasie von Schwarz-Rot, die irgendwo zwischen Wunschdenken und Realitätsverleugnung wabert. Klar ist: Die Zeiten der angenehm gepolsterten Etats sind vorbei. Und keiner traut sich zur Reform. Vor diesem Hintergrund wirkte es beim diesjährigen Hauptstadtkulturgespräch des Vereins der Berliner Kaufleute und Industrieller (VBKI) im radio3 Kultursalon des RBB fast rührend gestrig, als Peter Raue, seit Jahrzehnten glanzvoller Anwalt der Kultur, am Ende der Debatte mit der Grandezza eines Wiener Kaffeehausgastes »mehr Kampf« gegen Kulturkürzungen forderte. Ein schöner Moment – und doch einer, den die Zeit längst überholt hat. Denn dass Pathos Kulturetats sichert, das war vielleicht einmal. Aber in den heroischen Jahren der 1990er bis 2010er, nicht heute.

Frucht: Berlin, arm, aber bitte nicht beleidigt

Stephan Frucht, Leiter des Kulturausschusses des VBKI, eröffnete den Abend mit der Frage aller Fragen: »Ist Berlin noch sexy – oder ist es längst nur noch arm und zudem in kulturpolitischer Hinsicht permanent empört?« Hauptstädtisch, also national gesehen gibt es seit 1998 zwar einen Kulturstaatsminister, aber strukturell/institutionell hat sich mit ihm/ihr seither ungefähr so viel bewegt wie am BER in seinen besten Zeiten. Mehr Bundesmittel? Immer gern! Doch wehe, jemand rührt die Strukturen an. Dann wird sofort Alarm ausgelöst: Kunst ist unantastbar… Während Deutschland sich mehr Theater, Orchester und Opern leistet als mancherorts Zuschauerplätze gefüllt werden, bleiben die privaten Kulturförderinnen und Kulturförderer Fabelwesen: die Yetis der Kulturpolitik, viel besprochen, nie gesichtet. Und das, obwohl in Spenden und Engagement angeblich bis zu 20 Milliarden Euro schlummern; ein Schatz, der weiterhin tief vergraben liegt, weil niemand nachhaltig die Mühe aufbringt, ihn zu heben.

Görlitz und die Angst vor der gesponserten Oper

RBB-Moderator Frank Schmid servierte dann die erste kleine Provinztragödie des Abends: Das Theater Görlitz wollte seinen Namen verkaufen. So wie die UBER-Arena in Berlin, nur eben als REWE- oder BMW-Theater Görlitz. Die Feuilletons, national, regional, die Stadt tobten. »Verrat an der Hochkultur!«, rief man, als hätte jemand vorgeschlagen, Mozarts Jupiter– in »Red-Bull-Symphonie« umzubenennen. Der bittere Witz: Sponsoring will zwar jeder, aber irgendwie eben auch wieder nicht. Eine lupenreine lose-lose-Situation.

Salzburg zeigt, wie’s geht

Dann betritt Christina Hammer die Bühne, Präsidentin der Salzburger Festspiele, promovierte Wirtschaftsjuristin, ehemalige Spitzenmanagerin. Eine Frau, die Sponsoring nicht als moralisches Risiko, sondern als gereifte Kulturtechnik versteht. Drei (!) Personen stemmen in Salzburg das gesamte Sponsoring, indem sie etwas tun, das hierzulande als nahezu revolutionär gilt: Sie sprechen mit den Sponsoren über Werte, Ziele, Visionen – nicht über die Größe des Logos. Dazu eine Jugendstrategie, die in Deutschland wohl erst zwei Gremien und drei Ausschüsse beschäftigen würde: mobile Produktionen, Kinder, die zum ersten Mal eine Opernstimme hören und vom Kichern ins ehrfürchtige Schweigen fallen; 6000 Jugendtickets, binnen Minuten vergriffen; Patenschaften zwischen Opernveteranen und 20-Euro-Neulingen. Hammer nennt das Humanismus. Übersetzt heißt es: Kultur wird sexy, wenn man sie nicht wie Vitrinenware behandelt.

Relevanz in Berlin: Naturkunde rockt, die SPK lernt tanzen

Johannes Vogel, Generaldirektor des Museums für Naturkunde Berlin, erklärt, warum sein Haus voll ist, während anderswo der Wind durch die Foyers pfeift. 60 Prozent seines Publikums sind junge Erwachsene, weil dort Fragen beantwortet werden, die junge Menschen tatsächlich beschäftigen, nicht jene, die Kulturinstitutionen für »wichtig« halten. »Wir müssen Orte des öffentlichen Denkens sein«, sagt er – Museen als Denklabore statt Tempel. Marion Ackermann, Präsidentin der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, ergänzt: Die Jugend entdeckt auf TikTok plötzlich alte Kunst (man konnte förmlich sehen, wie ihre kulturhistorischen Kurator:innen schnappatmen). Die SPK reagiert: Kinderbiennalen, Werkstätten, haptische Formate. Alte Sammlungen, die nicht stillstehen, sondern tanzen lernen.

MünchenMusik und das Ende der Gratis-Kulturromantik

Und dann Andreas Schessl, Chef von MünchenMusik, einem der größten Konzertveranstalter Europas. Er bringt die Realität zurück aufs Podium: Er erhält keinen einzigen Euro Förderung, Null Subvention, lebt zu hundert Prozent vom Ticketverkauf – und muss dabei ertragen, dass die Feuilletons die Nase rümpfen und dass staatlich finanzierte Häuser massenhaft Freikarten verteilen, um ihre Auslastung politisch aufzuhübschen. Dass sie dabei zugleich den Markt entwerten, nehmen sie billigend in Kauf. Wenn Klassik verschenkt wird, verliert sie ihren Wert, sagt Schessl. Nicht das Publikum sei das Problem, sondern eine Branche, die sich selbst unterminiert.

Die Kultur Berlins ist wie Berlin

Die Lehre des Abends: Die Kultur der Stadt ist wie Berlin, großartig, schrullig, provinziell, selbstverliebt und notorisch unterfinanziert. Doch das Podium war sich in einem Punkt wunderbar einig: Relevanz entsteht durch Beziehung, nicht durch Tradition. Kunst muss nahbar sein, nicht abgehoben. Sponsoring ist keine Schande. Jugendliche sind kein Problem. Private Förderer müssen gewonnen werden. Das fordert ein Umdenken und neue Wege im Management und bei den Künstlerinnen und Künstlern. Institutionen, die sich bisher nicht verändert haben, werden es künftig müssen – im Crashkurs. Und das wiederum heißt, in Stephan Fruchts Schlussworten: »Lasst uns nicht klagen – lasst uns anfangen.« Berlin hat die Chance, eventuell wieder sexy zu werden. Trotz der Sparmaßnahmen. Arm bleibt es ohnehin.